15 Saxophone Albums You Should Hear

15 SAXOPHONE ALBUMS

YOU SHOULD HEAR

December 14, 2018 | di Richard Scheinin

John Coltrane A Love Supreme artwork

Per buona parte di un secolo, il suono del jazz è stato inseparabile dal suono del sassofono: urgente, lamentoso, unicamente espressivo. Ancora e ancora, le innovazioni dei sassofonisti hanno portato avanti la musica: da Lester Young a Charlie Parker, John Coltrane e oltre.

Ecco, quindi, il tentativo di ridurre questa storia di gloria del sassofono in una lista di 15 registrazioni. Buona fortuna, vero? Quello che state per leggere copre circa 80 anni di storia del jazz. Ho cercato di includere registrazioni “essenziali”, quelle che chiunque sia interessato al jazz dovrebbe ascoltare. Ma qua e là, la lista si è inclinata verso i preferiti personali. Dopo tutto, come si può selezionare un solo album di Sonny Rollins? A volte devi solo scegliere quello che ami di più.

Inoltre, in questa lista di “essenziali” mancano dozzine di musicisti rivoluzionari. Questo è inevitabile, ma fa male pensare ai musicisti che non hanno fatto il taglio. Non c’è Johnny Hodges in questa lista. Nessun Ben Webster o Dexter Gordon. Nessun Cannonball Adderley o Joe Henderson o Jackie McLean. Nessun Roland Kirk o Pharoah Sanders o Archie Shepp. Nessun Sam Rivers o Billy Harper. Nessun Michael Brecker o Kenny Garrett o Joe Lovano o Ravi Coltrane.

In un certo senso, quindi, il completamento di questa lista richiede la realizzazione di un’altra. Forse ciò avverrà tra qualche mese.

Ma nel frattempo, date un’occhiata a questi 15 elementi essenziali.

Coleman Hawkins

Body and Soul (RCA, 1939, antologizzato su Coleman Hawkins: Ken Burns’ Jazz, su Verve)

Da anziano, Hawkins – “Padre del sassofono tenore” – sarà il mentore di Thelonious Monk e suonerà con l’avant-gardist Eric Dolphy. Ma questo brano iconico è di una fase precedente della sua carriera, quando stava letteralmente mettendo il sassofono sulla mappa, dimostrando che non era uno strumento scomodo da banda – no, grazie a Hawkins sarebbe diventato lo strumento dominante nel jazz. Questo brano ha mostrato la strada. Come il suo eroe Louis Armstrong, la concezione di Hawkins era imponente e brillantemente chiara. Ascoltate il suo suono, robusto e maturo, mentre si muove attraverso un ritornello dopo l’altro, decorando le sue frasi con tocchi floridi, lasciando le note in sospeso, per poi tornare verso la cima della montagna. La sua improvvisazione si svolge per gradi, come una cadenza gigante. Hawkins non stava solo mostrando ai suoi colleghi come suonare magnificamente una ballata. Più fondamentalmente, stava insegnando loro a costruire un assolo improvvisato sullo strumento che avrebbe definito il suono stesso del jazz.

Lester Young

Indiana (Aladdin, 1942, disponibile su The Complete Aladdin Recordings of Lester Young, su Blue Note)

Quando il respiro diventa suono? Questo è il mistero con Lester Young, che inizia il suo giro finale di cori su questo brano con una frase appena mormorata – solo la traccia di un’idea, anche se cattura immediatamente l’attenzione. Cosa c’è dopo, ti chiedi? Dove mi sta portando Lester? Come Miles Davis, uno dei suoi eredi, Young ti sta portando verso una bellezza luminosa, nascosta dentro un vortice vaporoso e blues. Non ci sono mai troppe note con Young. Il suo modo di suonare è un’essenza – fluttuante, setoso, oscillante. Questo brano in trio con il pianista Nat King Cole e il bassista Red Callender è un insistente “foot-tapper”. Eppure è così rilassante che non sai se ballare o semplicemente ascoltare la conversazione. Lester sta ridendo? Sta piangendo? All’interno di una breve frase, può fare entrambe le cose. La sua voce ha plasmato una generazione di giocatori e continua a ispirare.

Charlie Parker

Bird of Paradise (Dial, 1947, antologizzato su The Complete Savoy & Dial Master Takes, Savoy Jazz)

Come un ricevitore radio, il giovane Charlie Parker – “Bird” – chiamò Hawkins e Young, insieme a Chu Berry, Ben Webster e altri geniali sassofonisti che lavoravano a Kansas City, la città natale di Parker, negli anni ’30. Cosa è successo dopo, e perché? Beh, come si spiega J.S. Bach? Il linguaggio di Parker, come quello di Bach, potrebbe essere emerso da qualche fonte universale, data la sua logica interna e l’assoluta bellezza – per non parlare della sua essenza blues, delle melodie pazzesche e dei ritmi che si muovono come le metropolitane che hanno portato Parker da Harlem alla 52a strada dopo il suo trasferimento a New York. Ha messo giù anche alcune splendide performance di ballate, compresa “Bird of Paradise” (basata sui cambi di accordi di “All the Things You Are”), dalle sue registrazioni del 1946-47 per l’etichetta Dial. Dopo che vi sarete mossi attraverso le tracce vicine – “Dexterity”, “Bongo Bop”, “Klact-oveeseds-tene” e “Scrapple from the Apple” – avrete stabilito il vostro piede nel mondo di Bird. Tutti questi brani, tra l’altro, presentano il suo gruppo di lavoro dell’epoca con il trombettista Miles Davis e il batterista Max Roach.

Sonny Rollins

Sonny Rollins Plus 4 (Prestige, 1956)

L’esuberanza, l’infinita filatura di idee: Rollins è come nessun altro improvvisatore. Questo album contiene due delle sue migliori composizioni – “Valse Hot” e “Pent-Up House” – e lo trova in uno spirito così esuberante che non si può fare a meno di sentirsi bene durante l’ascolto. Doppiamente bene, in quanto l’album lo accoppia con il grande trombettista Clifford Brown. Suonano come anime gemelle, l’empatia è aumentata dal fatto che questa è una band che lavora: In realtà si tratta del Clifford Brown-Max Roach Quintet, di cui Rollins era membro. Eppure, traccia dopo traccia, il sassofonista comanda la data. Ascoltate il suo assolo su “Kiss and Run” – vivace, invincibilmente oscillante, melodiosamente inventivo e, soprattutto, pieno di gioia e del suo speciale marchio di vitalità. Rollins è inarrestabile, come un fiume. Completa la data con “Count Your Blessings”, sentita e diretta, una vera performance da pelle d’oca. Grazie, Mr. Rollins.

Eric Dolphy

Far Cry (New Jazz, 1962)

Oh, Dolphy, nessuno suonava come te: quei gorgheggi e quei lamenti, quei tubicini svolazzanti e quelle risate esplosive. Gli album del virtuoso pluri-editore sono pieni di un singolare marchio di avant-bebop, selvaggio e capriccioso. Vi farà morire dal ridere. Qui, sul suo brano “Miss Ann”, suona come Charlie Parker messo in diagonale: Bird cubista, stranamente logico e mai più di qualche millimetro dal blues. E Dolphy potrebbe mai suonare una melodia: La sua “Left Alone” (al flauto) mette i brividi. La sua “Tenderly” (solo, al sax contralto) ti riduce a una pozzanghera. La sua “It’s Magic” (al clarinetto basso) deve essere una delle cose più soul che potrete mai sentire, anche se stride nel mezzo della sua performance. Dolphy era in parti uguali intelletto, cuore e immaginazione – e ossessione, perché inseguiva sempre ossessivamente la sua verità, il suono che sognava nella sua testa. Coltrane lo amava, così come Charles Mingus e Ornette Coleman, con cui Dolphy registrò l’iconico “Free Jazz” lo stesso giorno in cui registrò questo album speciale, “Far Cry.”

John Coltrane

A Love Supreme (Impulse, 1965)

Una pietra miliare nella musica del XX secolo, il disco inizia con l’audace colpo di un gong cinese, i cui riverberi chiariscono l’aria per quello che verrà. “A Love Supreme” è una suite che si costruisce come una funzione religiosa, ed è stata descritta dal sassofonista nelle note di copertina dell’LP come un’offerta a Dio. Cristallizza il suono di Coltrane, quello del suo sassofono supernova e del suo classico quartetto con il pianista McCoy Tyner, il bassista Jimmy Garrison e il batterista Elvin Jones. Dopo più di mezzo secolo, l’album è ancora mozzafiato. Gli ascoltatori percepiscono che “tutto era nuovo di zecca” per i quattro musicisti all’epoca della registrazione, mi disse qualche anno fa il sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. “È come quando i pianeti si allineano. Non succede tutti i giorni”

Wayne Shorter

JuJu (Blue Note, 1965)

Ora 85enne, Shorter è lo Yoda del jazz, un maestro del movimento armonico segreto e un suonatore il cui stile solistico è diventato sempre più economico e criptico. Ma questo viene da un’epoca precedente, quando Shorter – sotto l’incantesimo del suo amico Coltrane – cercava una sorta di bellezza impetuosa nelle forme delle sue sorprendenti composizioni. “Deluge”. “House of Jade”. “Yes or No”. “Twelve More Bars to Go”. Le melodie qui sono indimenticabili, e il quartetto di Shorter – è essenzialmente quello di Coltrane, con McCoy Tyner, Elvin Jones e il bassista Reggie Workman – si sente oceanico, alimentando energia grezza al sassofonista mentre i suoi assoli si muovono su, su, su in una bollente ascesa spirituale. Questo è uno dei migliori dischi degli anni ’60 – diavolo, di qualsiasi epoca. Non invecchia mai.

Stan Getz

Sweet Rain (Verve, 1967)

Questo squisito album trova Getz – come Shorter su JuJu – sotto l’influenza di Coltrane. Ma il temperamento di Getz crea un’atmosfera molto diversa. Il suo suono tenorile è sorprendentemente puro e simile a un flauto, leggero come una piuma. Con un’aura di rara eleganza, suona qualcosa come Lester Young in abiti modali. La band – con il pianista Chick Corea, il bassista Ron Carter e il batterista Grady Tate – è perfetta. Così come la selezione delle canzoni, che va da “O Grande Amor” di Antonio Carlos Jobim a “Litha” e “Windows” di Corea e “Con Alma” di Dizzy Gillespie. Su quest’ultima, l’assolo di Getz si riscalda gradualmente; la sua coda passa poi da un sussurro a un lamento nel giro di pochi secondi. È lirico. Traccia dopo traccia, le performance fondono chiarezza e moderazione con un’intensità appena celata. Ogni brano è come un carbone incandescente.

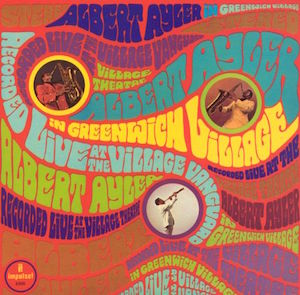

Albert Ayler

In Greenwich Village (Impulse, 1967)

All’estremo opposto di Getz c’è Ayler. Questo album riunisce una serie di inni estatici del sassofonista tenore: “Change Has Come”, “Truth is Marching In”, “Our Prayer”. Ognuno è in parte musica da parata, in parte canzone popolare e in parte tumulto pentecostale. Le esecuzioni sono massicce, travolgenti e, sì, gioiosamente roboanti, guidate dall’implorante sassofonista e dal trombettista Donald Ayler, fratello del leader. Chiamatelo “free jazz” o “fire music” o “la nuova onda” – quello che significa è che Ayler stava dando una torcia all’ortodossia del jazz, proprio come gli MC5 e altri gruppi punk stavano per fare con il rock ‘n’ roll. Ayler fu etichettato come un eretico. Ma la verità è che ogni nota che suonava attingeva dalle stesse correnti del jazz, e in particolare dalla chiesa afroamericana. Questo album fu registrato dal vivo al Village Vanguard e al Village Theatre, che alcuni anni dopo prese un nuovo nome: Fillmore East.

Ornette Coleman

Science Fiction (Columbia, 1972)

Ho ancora i brividi, ascoltando questo album, e l’ho ascoltato mille volte. Più che un sassofonista, Coleman era un puro artista creativo il cui dono per la melodia e la cui affinità di fondo per il sentimento blues divennero elementi chiave in un corpo di lavoro che è unico nella musica americana. Eppure, come sassofonista, Coleman è oltre la normale grandezza. Il suo suono è così profondamente umano: con ogni nota supplicante, è sia vecchia anima che puro bambino. Le sue registrazioni della fine degli anni ’50 ispirarono una rivoluzione nel jazz. Science Fiction ha annunciato la sua seconda venuta. È una scarica di sangue di energia creativa pulsante e di bellezza. La sincronia tra i musicisti è sorprendente. Coleman ha riunito i suoi amici più stretti, tutti maestri, per la data: i trombettisti Don Cherry e Bobby Bradford, il sassofonista Dewey Redman, il bassista Charlie Haden, i batteristi Ed Blackwell e Billy Higgins. Asha Puthli, da Bombay, canta due delle canzoni più ossessionanti di Coleman, “What Reason Could I Give” e “All My Life”. Sopra un alveare brulicante di suoni improvvisati e i pianti sovraincisi di un bambino, il poeta David Henderson recita le parole della title track: “La mia… vita… appartiene… a…. civiltà”. Attraverso l’uso salutare di effetti da studio – riverbero e compressione estremi – quella traccia dà l’impressione di musica e parole che arrivano da un altro tempo e luogo. Si potrebbe dire che questo era afrofuturismo prima che il termine fosse inventato. Ma in realtà, era solo Ornette che faceva quello che ha sempre fatto: raggiungere la sua dimensione personale e poi aprire il sipario, rivelando il suo mondo al resto di noi.

Anthony Braxton

New York, Fall 1974 (Arista, 1975, disponibile su The Complete Arista Recordings of Anthony Braxton, su Mosaic Records)

Braxton è il musicista più serio che si possa incontrare, ed è una bomba. In questo album suona il sassofono contralto, il sassofono sopranino, il flauto, il flauto contralto, il clarinetto e il clarinetto contrabbasso. È un investigatore del suono, un decantatore di categorie, e ha continuato a comporre maratone di opere su temi cosmici che non sono mai state eseguite. Ma eccolo in uno studio di registrazione a New York nel 1974, registrando per una grande etichetta, rendendo chiare le sue radici jazzistiche con il suo quartetto – una delle band definitive del periodo – e alcuni ospiti speciali. L’album si apre con un bebop terrestre mentre il quartetto si blocca nel virtuoso linguaggio puzzle di Braxton: post-Charlie Parker, post-Ornette Coleman, post-Eric Dolphy. Con ogni traccia, arriva qualcosa di diverso: un pezzo da camera fresco di stampa che fa riferimento a Stravinsky; un interludio rilassato di swing mid-tempo; un duetto che fa girare la testa per Braxton e il sintetizzatore; una composizione dalle tinte scure per quartetto di sassofoni con Braxton e altri tre innovatori: Oliver Lake, Julius Hemphill e Hamiet Bluiett. L’album riporta l’intensità e l’inquietudine del periodo – e il suo atteggiamento aperto, che ha permesso al jazz mainstream e all’avanguardia di mescolarsi per un certo periodo. Nei decenni successivi, Braxton è diventato una specie di accademia individuale. Decine di musicisti hanno varcato le sue porte; sono loro i liberi pensatori, i pazzi, quelli che continuano a riservare sorprese.

Branford Marsalis

Trio Jeepy (Columbia, 1989)

Marsalis è entrato in studio e ha fatto girare i nastri per questo appuntamento con il batterista Jeff “Tain” Watts, suo amico e coetaneo, e il bassista Milt “The Judge” Hinton, un anziano riverito. È un album di virtuosismo casuale e swing esuberante, con Marsalis – 28 anni al momento della registrazione – in modalità Sonny Rollins, inondando i cambiamenti e facendolo sembrare facile. Il trio suona “Housed from Edward” di Marsalis, poi sfreccia attraverso “The Nearness of You”, “Three Little Words”, “Makin’ Whoopee” e “U.M.M.G.” di Billy Strayhorn. Quest’ultima è presa ad un ritmo veloce con Hinton che mette giù un groove che quasi ruba lo spettacolo. Questo album è un piacere. È intimo, come se fosse stato registrato nel vostro salotto. È caratterizzato da un buon sentimento e dall’amore per la tradizione del jazz. In diversi brani conclusivi, Delbert Felix interviene al basso mentre il trio si immerge nello stile “modal burnout” che sarebbe diventato il marchio di fabbrica di Marsalis negli anni a venire.

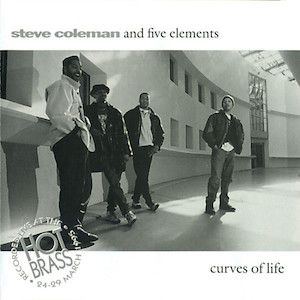

Steve Coleman

Curves of Life (RCA/BMG, 1995)

Questa registrazione dal vivo all’Hot Brass Club di Parigi cattura il sassofonista contralto in un momento di picco con la sua band i Five Elements. È facile farsi prendere dalle descrizioni della complessa sintesi di Coleman, che attinge a piene mani dal bebop e dal funk ed estratti dalla musica tradizionale di Cuba, Africa occidentale e India. Dimenticate tutto questo. Five Elements è una band che gira su un centimetro – pensate a James Brown – mentre Coleman vola sopra e attraverso la matrice del funk poliritmico, ricordandovi i due Parker, Charlie e Maceo. Fondatore negli anni ’80 del movimento noto come M-Base, l’influenza di Coleman è diventata negli anni simile a quella di Art Blakey: Dozzine di grandi musicisti sono passati attraverso i suoi gruppi, assorbendo i suoi concetti e il suo processo, il suo modo di guidare una band attraverso rapidi cambiamenti di tempo, chiave, densità, umore. Tutti questi elementi vengono messi a fuoco, come un laser. Lo si può sentire in “Curves of Life”. La musica brucia e il pubblico risponde: urlando, gridando. La traccia finale, “I’m Burnin’ Up (Fire Theme)”, aumenta il nucleo della band con tre rapper e un sassofonista ospite, il titanico David Murray, che ruggisce nel procedimento.

Joshua Redman

The Bad Plus Joshua Redman (Nonesuch, 2015)

Una collaborazione tra il sassofonista e il trio di piano conosciuto come The Bad Plus, questo album getta un’atmosfera unitaria: ossessionante, ipnotica e bella. Redman è un giocatore pensante e adattabile, sempre al lavoro per elevare una data situazione. Qui lavora l’intera gamma del corno con un tono uniforme e bello, filando nuove melodie attraverso i suoi assoli, costruendo impercettibilmente la tensione fino a quando la musica si riversa in un alto dramma e in una catarsi spirituale. Succede in tutta questa registrazione, in particolare in “Beauty Has It Hard” (del batterista Dave King) e “Silence is the Question” (del bassista Reid Anderson). Stava succedendo qualcosa di speciale quando questi musicisti si sono riuniti. Il trio di lunga data si è trasformato in un quartetto; i quattro musicisti suonano come un gruppo di lavoro. L’incisione emblematizza una tendenza nel jazz di oggi, dove la collaborazione e il processo spesso hanno la precedenza sulla leadership e la visione di un singolo giocatore. Detto questo, Redman – 46 anni quando questo album è stato fatto – merita una parola speciale. Un musicista “di nome” dai suoi primi 20 anni, rimane un musicista laborioso e uno che ama il rischio, uno che continua ad espandere le sue capacità tecniche e le sue abilità espressive. Questo è raro, in qualsiasi epoca.

Kamasi Washington

The Epic (Brainfeeder, 2015)

Il sassofonista tenore Washington brandisce un’urgenza da assalto alle barricate, alla Coltrane: Può bloccarti al muro e spingerti fino all’altro lato – dove spazzoli via la polvere, ti gratti la testa e dici: “Amico, non sapevo che questo posto esistesse”. I migliori momenti di The Epic sono così, a partire da “Change of the Guard”, l’inno che dà il via a questa suite di quasi tre ore, a tre dischi, costruita intorno a una band di 10 elementi aumentata da orchestra e coro. Attraverso le 17 tracce, si sente l’immersione di Washington nella chiesa afro-americana, nel movimento in avanti e indietro del soul degli anni ’70 (Marvin Gaye, Donny Hathaway), e nel jazz spiritualizzato degli anni ’70 di Alice Coltrane, McCoy Tyner, Pharoah Sanders e Billy Harper. Washington, 34 anni quando The Epic uscì, assimila tutto questo, pur facendolo sentire del momento. Ha una nota carriera parallela nell’hip-hop; suona in To Pimp A Butterfly di Kendrick Lamar. Il collettivo musicale sciolto che si è coalizzato intorno a lui a Los Angeles – noto come West Coast Get Down – sembra suonare la canzone del momento nel jazz, e Washington sta suonando la canzone delle canzoni.

Scrittore del SFJAZZ, Richard Scheinin è un giornalista da sempre. È stato il critico di musica classica e jazz del San Jose Mercury News per più di un decennio e ha tracciato il profilo di decine di personaggi pubblici, da Ike Turner a Tony La Russa e il Dalai Lama.