15 Álbuns de Saxofone que Você Deve Ouvir

15 SAXOPHONE ALBUMS

VOCÊ DEVE OUVIR

dezembro 14, 2018 | por Richard Scheinin

John Coltrane A Love Supreme artwork

Durante a maior parte do século, o som do jazz tem sido inseparável do som do saxofone: urgente, lamuriante, expressivo e único. Uma e outra vez, as inovações dos saxofonistas têm levado a música adiante: de Lester Young a Charlie Parker, John Coltrane e mais além.

Então aqui estamos nós, tentando resumir esta história de glória do saxofone em uma lista de 15 gravações. Boa sorte, certo? O que você está prestes a ler cobre cerca de 80 anos de história do jazz. Eu tentei incluir gravações “essenciais”, aquelas que qualquer pessoa interessada em jazz deveria ouvir. Mas aqui e ali, a lista deu uma dica sobre os favoritos pessoais. Afinal de contas, como você pode selecionar apenas um álbum de Sonny Rollins? Às vezes você só tem que escolher aquele que você mais gosta.

E mais, esta lista de “essenciais” está faltando dezenas de músicos pioneiros. Isso é inevitável, mas dói pensar nos músicos que não fizeram o corte. Não há nenhum Johnny Hodges nesta lista. Nenhum Ben Webster ou Dexter Gordon. Nenhum Cannonball Adderley ou Joe Henderson ou Jackie McLean. Nenhum Roland Kirk ou Pharoah Sanders ou Archie Shepp. Nada de Sam Rivers ou Billy Harper. Nada de Michael Brecker ou Kenny Garrett ou Joe Lovano ou Ravi Coltrane.

Até um grau, então, a conclusão desta lista requer a criação de outro. Talvez isso aconteça daqui a alguns meses.

Mas, enquanto isso, confira estes 15 essenciais.

Coleman Hawkins

Body and Soul (RCA, 1939, antológico em Coleman Hawkins: Ken Burns’ Jazz, em Verve)

Como um mais velho, Hawkins – “Pai do saxofone tenor” – seria o mentor Thelonious Monk e brincaria com o vanguardista Eric Dolphy. Mas esta faixa icónica é de uma fase anterior da sua carreira, quando ele estava literalmente a colocar o saxofone no mapa, demonstrando que não era um instrumento de uma banda de marcha embaraçosa – não, graças a Hawkins tornar-se-ia o instrumento dominante no jazz. Esta faixa mostrou o caminho. Como o seu herói Louis Armstrong, a concepção de Hawkins era comandante e brilhantemente clara. Ouça o seu som, musculado e maduro, enquanto ele se move em coro após coro, decorando as suas frases com toques floridos, deixando as notas seguirem, voltando depois para o topo da montanha. A sua improvisação desenrola-se por etapas, como uma cadência gigante. Hawkins não estava apenas mostrando aos seus pares como jogar uma balada de forma magnífica. Mais basicamente, ele estava ensinando-os a construir um solo improvisado sobre o instrumento que viria a definir o próprio som do jazz.

Lester Young

Indiana (Aladdin, 1942, disponível em The Complete Aladdin Recordings of Lester Young, em Blue Note)

Quando é que a respiração se torna sonora? Esse é o mistério com Lester Young, que começa a sua última ronda de coros nesta faixa com uma frase mal murmurada – apenas o traço de uma ideia, embora chame imediatamente a atenção. O que vem a seguir, você se pergunta? Para onde é que o Lester me leva? Como Miles Davis, um de seus herdeiros, Young está te levando em direção a uma beleza brilhante, escondido dentro de um redemoinho nebuloso e azulado. Nunca há demasiadas notas com o Young. O seu tocar é uma essência – flutuante, sedoso, oscilante. Esta faixa do trio com o pianista Nat King Cole e o baixista Red Callender é um insistente tocador de pés. No entanto, parece tão relaxante que você não sabe se deve dançar ou simplesmente escutar a conversa. O Lester está a rir-se? Ele está a chorar? Dentro de uma frase curta, ele pode fazer as duas coisas. A sua voz moldou uma geração de jogadores e continua a inspirar.

Charlie Parker

Bird of Paradise (Dial, 1947, anthologized on The Complete Savoy & Dial Master Takes, Savoy Jazz)

Like um receptor de rádio, O jovem Charlie Parker – “Bird” – discou em Hawkins e Young, juntamente com Chu Berry, Ben Webster e outros saxofonistas geniais que trabalhavam em Kansas City, a cidade natal de Parker, durante a década de 1930. O que aconteceu a seguir, e porquê? Bem, como explica J.S. Bach? A linguagem de Parker, como a de Bach, pode ter surgido de alguma fonte universal, dada a sua lógica interna e beleza absoluta – para não mencionar a sua essência blues, melodias malucas e tempos que se preocupam como os metropolitanos que fizeram Parker passar do Harlem para a 52nd Street depois da sua mudança para Nova Iorque. Ele também fez belas apresentações de baladas, incluindo “Bird of Paradise” (baseado na mudança de acorde para “All the Things You Are”), de suas gravações de 1946-47 para a gravadora Dial. Depois de ter passado pelas suas faixas vizinhas – “Dexterity”, “Bongo Bop”, “Klact-oveeseds-tene” e “Scrapple from the Apple” – terá estabelecido o seu pé no Bird’s World. Todas essas músicas, a propósito, apresentam sua banda de trabalho do período com o trompetista Miles Davis e o baterista Max Roach.

Sonny Rollins

Sonny Rollins Plus 4 (Prestige, 1956)

A exuberância, a infinita fiação das idéias: Rollins é como nenhum outro improvisador. Este álbum apresenta duas das suas melhores composições – “Valse Hot” e “Pent-Up House” – e encontra-o num espírito tão ebuliente que você não pode deixar de se sentir bem enquanto ouve. Duplamente bom, na medida em que o álbum o une com o grande trompetista Clifford Brown. Eles tocam como almas gêmeas, a empatia aumentada pelo fato de que esta é uma banda que funciona: Na verdade é o Clifford Brown-Max Roach Quintet, do qual Rollins era um membro. No entanto, faixa após faixa, o saxofonista comanda a data. Ouça o seu solo em “Kiss and Run” – flutuante, invencível, melodiosamente inventivo e, acima de tudo, cheio de alegria e sua marca especial de vitalidade. Rollins é imparável, como um rio. Ele completa a data com “Conte as Suas Bênçãos”, sincero e direto, uma verdadeira performance de goose-bump. Obrigado, Sr. Rollins.

Eric Dolphy

Far Cry (New Jazz, 1962)

Oh, Dolphy, ninguém fez sons como você: aqueles guinchos e gemidos, aqueles arrepios agitados e guffaws explodindo. Os álbuns do virtuoso multi-reedista estão cheios de uma marca singular de avant-bebop, selvagem e caprichoso. Ele vai te quebrar. Aqui na sua música “Miss Ann”, ele soa como Charlie Parker, com uma diagonal: Cubist Bird, estranhamente lógico e nunca a mais de alguns milímetros do blues. E Dolphy poderia alguma vez tocar uma melodia: A sua “Left Alone” (na flauta) traz arrepios. O seu “Tenderly” (solo, no sax alto) vai reduzir-te a uma poça. Seu “It’s Magic” (no clarinete baixo) tem que ser uma das coisas mais comoventes que você já ouviu, mesmo que ele guinche no meio da sua performance. Dolphy era igual a intelecto, coração e imaginação – e obsessão, pois ele estava sempre obsessivamente perseguindo sua verdade, o som que ele sonhava dentro de sua cabeça. Coltrane amava-o, tal como Charles Mingus e Ornette Coleman, com quem Dolphy gravou o icónico “Free Jazz” no mesmo dia em que gravou este álbum especial, “Far Cry”.”

John Coltrane

A Love Supreme (Impulse, 1965)

Um marco na música do século XX, o disco começa com o arrojado deslizar de um gongo chinês, suas reverberações limpando o ar para o que está por vir. “A Love Supreme” é uma suite que se constrói como um serviço religioso, e foi descrito pelo saxofonista nas notas do disco como uma oferenda a Deus. Ele cristaliza o som de Coltrane, o do seu saxofone supernova e do seu quarteto clássico com o pianista McCoy Tyner, o baixista Jimmy Garrison e o baterista Elvin Jones. Depois de mais de meio século, o álbum ainda é de tirar o fôlego. Os ouvintes sentem que “tudo era novidade” para os quatro músicos na época da gravação, o saxofonista Ravi Coltrane, filho de John, me disse há alguns anos. “É como quando os planetas se alinham. Não acontece todos os dias”

Wayne Shorter

JuJu (Blue Note, 1965)

Agora 85 anos, Shorter é o Yoda do jazz, um mestre do movimento harmónico secreto e um músico cujo estilo de solo tem crescido cada vez mais económico e críptico. Mas isto é de uma época anterior, quando Shorter – sob o feitiço do seu amigo Coltrane – procurava uma espécie de beleza enfurecida dentro das formas das suas incríveis composições. “Dilúvio.” “Casa de Jade.” “Sim ou não.” “Doze Barras a Mais para Ir.” As músicas aqui são inesquecíveis, e o quarteto de Shorter – é essencialmente de Coltrane, com McCoy Tyner, Elvin Jones e o baixista Reggie Workman – sente-se oceânico, alimentando o saxofonista com energia crua enquanto os seus solos sobem, sobem, sobem numa escalada espiritual fervilhante. Este é um dos melhores registros dos anos 60 – inferno, de qualquer época. Nunca envelhece.

Stan Getz

Sweet Rain (Verve, 1967)

Este excelente álbum encontra Getz – como Shorter on JuJu – sob o domínio de Coltrane. Mas o temperamento de Getz cria um humor muito diferente. O seu som de tenor é surpreendentemente puro e como uma flauta, leve como uma pluma. Fundindo uma aura de rara elegância, ele soa algo como Lester Young em roupa modal. A banda – com o pianista Chick Corea, o baixista Ron Carter e o baterista Grady Tate – é perfeita. Assim como a seleção de músicas, que vai desde “O Grande Amor” de Antonio Carlos Jobim até “Litha” e “Windows” de Corea e “Con Alma” de Dizzy Gillespie. Neste último, o solo de Getz assume um calor gradual; seu coda passa então de um sussurro para um gemido em questão de segundos. É lírico. Pista por pista, as actuações fundem clareza e contenção com uma intensidade mal escondida. Cada música é como um carvão branco-quente.

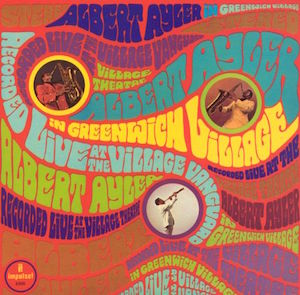

Albert Ayler

In Greenwich Village (Impulse, 1967)

No extremo oposto do espectro de Mr. Getz está Mr. Ayler. Este álbum monta um monte de hinos extasiantes do saxofonista tenor: “A mudança chegou”, “A verdade está a entrar”, “A nossa prece”. Cada um é parte música de chão de desfile, parte canção popular, e parte tumulto pentecostal. As performances são massivas, esmagadoras e, sim, alegremente berradas, lideradas pelo saxofonista implorante e o trompetista Donald Ayler, o irmão do líder. Chame-lhe “free jazz” ou “música de fogo” ou “a nova onda” – o que tudo isso significa é que Ayler estava colocando uma tocha na ortodoxia do jazz, tanto quanto o MC5 e outras bandas punk estavam prestes a fazer para o rock ‘n’ roll. Ayler foi rotulado como um herege. Mas a verdade é que cada nota que ele tocou foi tirada das mesmas correntes do jazz, e particularmente da igreja afro-americana. Este álbum foi gravado ao vivo no Village Vanguard and the Village Theatre, que vários anos depois recebeu um novo nome: o Fillmore East.

>7761>

Ornette Coleman

Science Fiction (Columbia, 1972)

Ainda tenho arrepios, ao ouvir este álbum, e já o ouvi mil vezes. Mais do que um saxofonista, Coleman foi um puro artista criativo cujo dom para a melodia e cuja afinidade com o blues se tornou elemento chave num corpo de trabalho único na música americana. Mesmo assim, como saxofonista, Coleman está além da grandeza normal. O seu som é tão profundamente humano: com cada nota de saxofone, ele é ao mesmo tempo alma velha e criança pura. As suas gravações do final dos anos 50 inspiraram uma revolução no jazz. A Science Fiction anunciou a sua segunda vinda. É uma corrente de sangue de energia criativa pulsante e beleza. A sincronia entre os músicos é espantosa. Coleman reuniu seus amigos próximos, todos mestres, para a data: os trombeteiros Don Cherry e Bobby Bradford, o saxofonista Dewey Redman, o baixista Charlie Haden, os bateristas Ed Blackwell e Billy Higgins. Asha Puthli, de Bombaim, canta duas das músicas mais assombrosas de Coleman, “What Reason Could I Give” e “All My Life”. Acima de uma colmeia de abelhas de som improvisado e dos gritos exagerados de um bebê, o poeta David Henderson recita as palavras da faixa título: “A minha… vida… pertence… à…. civilização.” Através do uso saudável dos efeitos de estúdio – reverberação e compressão extremas – essa faixa dá a impressão de música e palavras que chegam de outro tempo e lugar. Pode-se dizer que isto era afrofuturismo antes do termo ter sido inventado. Mas na verdade, era apenas Ornette fazendo o que sempre fez: alcançar a sua própria dimensão pessoal, depois abrir a cortina, revelando o seu mundo para o resto de nós.

Anthony Braxton

New York, Fall 1974 (Arista, 1975, disponível em The Complete Arista Recordings of Anthony Braxton, na Mosaic Records)

Braxton é um músico tão sério como você jamais se deparará, e ele é um gás. Neste álbum, ele toca saxofone alto, saxofone sopranino, flauta, flauta alta, clarinete e clarinete contrabaixo. Ele é um investigador de som, um descodificador de categoria, e passou a compor óperas maratona sobre temas cósmicos que nunca são executados. Mas aqui está ele em um estúdio de gravação nova-iorquina em 1974, gravando para uma grande gravadora, deixando claras suas raízes jazzísticas com seu quarteto – uma das bandas definitivas da época – e alguns convidados especiais. O álbum abre-se com o bebop, ou seja, o bebop da terra, enquanto o quarteto se fixa na linguagem virtuosa do puzzle de Braxton: pós-Charlie Parker, pós-Ornette Coleman, pós-Eric Dolphy. Com cada faixa, vem algo diferente: uma peça de câmara de cabelo fresco que faz referência a Stravinsky; um interlúdio relaxado de swing mid-tempo; um dueto de brain-teasing para Braxton e sintetizador; uma composição darkhued para quarteto de saxofones com Braxton e três outros inovadores: Oliver Lake, Julius Hemphill e Hamiet Bluiett. O álbum traz de volta a intensidade e a inquietação da época – e a sua atitude de orelha aberta, que permitiu que o mainstream do jazz e as vanguardas se misturassem durante algum tempo. Nas décadas que se seguiram, Braxton tornou-se uma espécie de academia de um só homem. Dezenas de músicos passaram por suas portas; eles são os pensadores livres, os loucos, os que mantêm as surpresas chegando.

Branford Marsalis

Trio Jeepy (Columbia, 1989)

Marsalis entrou no estúdio e deixou as fitas rolarem para este encontro com o baterista Jeff “Tain” Watts, seu amigo e colega, e o baixista Milt “The Judge” Hinton, um venerado ancião. É um álbum de virtuosismo casual e swing exuberante, com Marsalis – 28 na altura da gravação – no modo Sonny Rollins, inundando as mudanças e fazendo com que pareça fácil. O trio toca o próprio “Housed from Edward” de Marsalis, depois vaporiza através de “The Nearness of You”, “Three Little Words”, “Makin’ Whoopee” e “U.M.M.G.” de Billy Strayhorn. Este último é tirado a um clipe rápido com o Hinton a fazer uma ranhura que quase rouba o espectáculo. Este álbum é um prazer. É íntimo, como se fosse gravado na sua sala de estar. É um bom sentimento e amor pela tradição do jazz. Em várias faixas finais, Delbert Felix entra no baixo enquanto o trio mergulha no estilo “modal burnout” que se tornaria a marca registrada da Marsalis nos próximos anos.

>

>

>

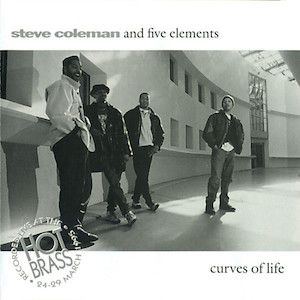

Steve Coleman

Curves of Life (RCA/BMG, 1995)

Esta gravação ao vivo no Hot Brass Club em Paris captura o saxofonista alto num momento de pico com a sua banda os Cinco Elementos. É fácil ficar preso às descrições da síntese complexa de Coleman, que extrai muito do bebop e do funk e extractos da música tradicional de Cuba, África Ocidental e Índia. Esqueça tudo isso. Five Elements é uma banda que se vira a um cêntimo – pensa James Brown – enquanto Coleman sobrevoa e atravessa a matriz do funk polirítmico, lembrando-te dois Parkers, Charlie e Maceo. Fundador nos anos 80 do movimento conhecido como M-Base, a influência de Coleman tornou-se semelhante à Art Blakey- ao longo dos anos: Dezenas de grandes jogadores passaram por seus grupos, absorvendo seus conceitos e processos, sua forma de guiar uma banda através de mudanças rápidas de tempo, chave, densidade, humor. Todos esses elementos ficam focados, como o laser. Você pode ouvi-lo em “Curvas da Vida”. A música arde e o público responde: gritos, gritos. A faixa final, “I’m Burnin’ Up (Fire Theme)”, aumenta a banda principal com três rappers e um saxofonista convidado, o titânico David Murray, que ruge através dos procedimentos.

Joshua Redman

The Bad Plus Joshua Redman (Nonesuch, 2015)

Uma colaboração entre o saxofonista e o trio de piano conhecida como The Bad Plus, este álbum lança um clima unificado: assombroso, hipnótico e adorável. Redman é um músico pensante e adaptável, sempre trabalhando para elevar uma determinada situação. Ele trabalha toda a gama da buzina com um tom uniforme e bonito aqui, girando novas melodias através de seus solos, construindo imperceptivelmente a tensão até que a música transborde em alto drama e catarse espiritual. Acontece ao longo desta gravação, principalmente em “Beauty Has It Hard” (do baterista Dave King) e “Silence is the Question” (do baixista Reid Anderson). Algo de especial estava acontecendo quando estes músicos se juntaram. O trio de longa data virou um quarteto; os quatro músicos soam como uma banda de trabalho. A gravação emblema uma tendência no jazz de hoje, onde a colaboração e o processo muitas vezes têm precedência sobre a liderança e a visão de um único músico. Dito isto, Redman – 46 quando este álbum foi feito – merece uma palavra especial. Um “nome” tocador desde os seus 20 anos, ele continua a ser um músico trabalhador e um arriscado, um que continua a expandir as suas costeletas técnicas e as suas capacidades expressivas. Isso é raro, em qualquer época.

Kamasi Washington

The Epic (Brainfeeder, 2015)

Tenor saxofonista Washington brandishes a storm-the-barricades urgency, tipo Coltrane-: Ele pode prendê-lo à parede e empurrá-lo para o outro lado – onde você escova o pó, arranha sua cabeça e diz: “Cara, eu não sabia que este lugar existia.” Os melhores momentos de The Epic são assim, começando com “Change of the Guard”, o hino que faz soar esta suite de quase três horas, em disco triplo, construída em torno de uma banda de 10 peças, aumentada por orquestra e coro. Ao longo das 17 faixas, ouve-se a imersão de Washington na igreja afro-americana, na varredura da alma dos anos 70 (Marvin Gaye, Donny Hathaway), e no jazz espiritualizado dos anos 70 de Alice Coltrane, McCoy Tyner, Pharoah Sanders e Billy Harper. Washington, 34 anos, quando The Epic foi lançado, assimila tudo isso, ao mesmo tempo em que o faz sentir o momento. Ele tem uma conhecida carreira paralela no hip-hop; ele toca no To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar. O colectivo de música solta que se uniu à sua volta em Los Angeles – conhecido como West Coast Get Down – parece estar a tocar a canção do momento no jazz, e Washington está a tocar a canção das canções.

Um escritor da SFJAZZ, Richard Scheinin é um jornalista vitalício. Ele foi crítico de jazz e música clássica do San Jose Mercury News por mais de uma década e tem perfilado dezenas de figuras públicas, de Ike Turner a Tony La Russa e o Dalai Lama.