15 Albums de saxophone que vous devriez écouter

15 ALBUMS DE SAXOPHONE

Vous devriez écouter

Le 14 décembre, 2018 | par Richard Scheinin

John Coltrane A Love Supreme artwork

Pendant la majeure partie d’un siècle, le son du jazz a été inséparable du son du saxophone : urgent, plaintif, d’une expressivité unique. Encore et encore, les innovations des saxophonistes ont fait avancer la musique : de Lester Young à Charlie Parker, John Coltrane et au-delà.

Nous voici donc en train de tenter de résumer cette histoire de gloire du saxophone en une liste de 15 enregistrements. Bonne chance, n’est-ce pas ? Ce que vous êtes sur le point de lire couvre environ 80 ans d’histoire du jazz. J’ai essayé d’inclure les enregistrements « essentiels », ceux que toute personne intéressée par le jazz devrait écouter. Mais ici et là, la liste s’est orientée vers des favoris personnels. Après tout, comment choisir un seul album de Sonny Rollins ? Parfois, il faut simplement choisir celui que l’on aime le plus.

De plus, il manque à cette liste d' »essentiels » des dizaines de joueurs révolutionnaires. C’est inévitable, mais cela fait mal de penser aux musiciens qui n’ont pas été retenus. Il n’y a pas de Johnny Hodges sur cette liste. Pas de Ben Webster ou de Dexter Gordon. Pas de Cannonball Adderley, Joe Henderson ou Jackie McLean. Pas de Roland Kirk, Pharoah Sanders ou Archie Shepp. Pas de Sam Rivers ou de Billy Harper. Pas de Michael Brecker ou de Kenny Garrett ou de Joe Lovano ou de Ravi Coltrane.

Dans une certaine mesure, donc, l’achèvement de cette liste nécessite d’en faire une autre. Peut-être que cela se produira dans quelques mois.

Mais en attendant, consultez ces 15 essentiels.

Coleman Hawkins

Body and Soul (RCA, 1939, anthologisé sur Coleman Hawkins : Ken Burns’ Jazz, sur Verve)

En tant qu’aîné, Hawkins – « Père du saxophone ténor » – sera le mentor de Thelonious Monk et jouera avec l’avant-gardiste Eric Dolphy. Mais ce morceau emblématique date d’une phase antérieure de sa carrière, lorsqu’il mettait littéralement le saxophone sur la carte, démontrant qu’il n’était pas un instrument maladroit de fanfare – non, grâce à Hawkins, il allait devenir l’instrument dominant du jazz. Ce morceau a montré la voie. Comme son héros Louis Armstrong, la conception de Hawkins était imposante et brillamment claire. Écoutez son son, musclé et mûr, alors qu’il enchaîne chorus sur chorus, ornant ses phrases de touches fleuries, laissant les notes traîner, puis remontant vers le sommet de la montagne. Son improvisation se déroule par étapes, comme une cadence géante. Hawkins ne montrait pas seulement à ses pairs comment jouer magnifiquement une ballade. Plus fondamentalement, il leur apprenait à construire un solo improvisé sur l’instrument qui allait finir par définir le son même du jazz.

Lester Young

Indiana (Aladdin, 1942, disponible sur The Complete Aladdin Recordings of Lester Young, sur Blue Note)

Quand le souffle devient-il un son ? C’est le mystère avec Lester Young, qui commence sa dernière série de refrains sur ce morceau par une phrase à peine murmurée – juste la trace d’une idée, bien qu’elle capte immédiatement l’attention. Que va-t-il se passer ensuite, se demande-t-on ? Où Lester m’emmène-t-il ? Comme Miles Davis, l’un de ses héritiers, Young vous emmène vers une beauté lumineuse, cachée dans un tourbillon brumeux et bluesy. Avec Young, il n’y a jamais trop de notes. Son jeu est une essence – flottant, soyeux, swinguant. Ce morceau en trio avec le pianiste Nat King Cole et le bassiste Red Callender est un tapement de pied insistant. Pourtant, il est si détendu qu’on ne sait pas si on doit danser ou simplement écouter la conversation. Lester rit-il ? Est-ce qu’il pleure ? En l’espace d’une courte phrase, il peut faire les deux. Sa voix a façonné une génération de joueurs et continue d’inspirer.

Charlie Parker

Bird of Paradise (Dial, 1947, anthologisé sur The Complete Savoy & Dial Master Takes, Savoy Jazz)

Like a radio receiver, le jeune Charlie Parker – « Bird » – a composé le numéro de Hawkins et Young, ainsi que celui de Chu Berry, Ben Webster et d’autres saxophonistes de génie travaillant à Kansas City, la ville natale de Parker, dans les années 1930. Que s’est-il passé ensuite, et pourquoi ? Eh bien, comment expliquez-vous J.S. Bach ? Le langage de Parker, comme celui de Bach, pourrait avoir émergé d’une source universelle, étant donné sa logique interne et sa beauté absolue – sans parler de son essence blues, de ses mélodies folles et de ses tempos qui caracolent comme les métros qui ont conduit Parker de Harlem à la 52e rue après son déménagement à New York. Il a également interprété de superbes ballades, dont « Bird of Paradise » (basée sur les changements d’accords de « All the Things You Are »), tirée de ses enregistrements de 1946-47 pour le label Dial. Après avoir parcouru les morceaux voisins – « Dexterity », « Bongo Bop », « Klact-oveeseds-tene » et « Scrapple from the Apple » – vous aurez pris pied dans Bird’s World. Tous ces airs, d’ailleurs, mettent en scène son groupe de travail de l’époque avec le trompettiste Miles Davis et le batteur Max Roach.

Sonny Rollins

Sonny Rollins Plus 4 (Prestige, 1956)

L’exubérance, le tournoiement sans fin des idées : Rollins ne ressemble à aucun autre improvisateur. Cet album comprend deux de ses meilleures compositions – « Valse Hot » et « Pent-Up House » – et le trouve dans un esprit si exubérant qu’on ne peut s’empêcher de se sentir bien en l’écoutant. On se sent d’autant plus bien que l’album l’associe au grand trompettiste Clifford Brown. Ils jouent comme des âmes sœurs, l’empathie étant renforcée par le fait qu’il s’agit d’un groupe de travail : Il s’agit en fait du Clifford Brown-Max Roach Quintet, dont Rollins était membre. Pourtant, piste après piste, le saxophoniste impose sa présence. Écoutez son solo sur « Kiss and Run » – dynamique, invinciblement swinguant, mélodieusement inventif et, surtout, rempli de joie et de sa vitalité particulière. Rollins est inarrêtable, comme un fleuve. Il termine la soirée avec « Count Your Blessings », sincère et direct, une véritable performance qui donne la chair de poule. Merci, M. Rollins.

Eric Dolphy

Far Cry (New Jazz, 1962)

Oh, Dolphy, personne n’a fait des sons comme toi : ces gazouillis et ces gémissements, ces roucoulements flûtés et ces gloussements explosifs. Les albums du multi-répétiteur virtuose sont remplis d’une marque singulière d’avant-bebop, sauvage et fantaisiste. Il vous fera craquer. Ici, sur son morceau « Miss Ann », il ressemble à Charlie Parker sur une diagonale : Un oiseau cubiste, étrangement logique et jamais à moins de quelques millimètres du blues. Et Dolphy a toujours su jouer une mélodie : Son « Left Alone » (à la flûte) donne des frissons. Son « Tenderly » (solo, au saxophone alto) vous réduira à une flaque d’eau. Son « It’s Magic » (à la clarinette basse) doit être l’un des morceaux les plus mélancoliques que vous ayez jamais entendus, même s’il grince au milieu de son interprétation. Dolphy était à parts égales intellect, cœur et imagination – et obsession, car il était toujours en quête obsessionnelle de sa vérité, le son dont il rêvait dans sa tête. Coltrane l’aimait, tout comme Charles Mingus et Ornette Coleman, avec qui Dolphy a enregistré l’emblématique « Free Jazz » le jour même où il a enregistré cet album spécial, « Far Cry ». »

John Coltrane

A Love Supreme (Impulse, 1965)

Un point de repère dans la musique du 20e siècle, le disque commence par le coup audacieux d’un gong chinois, ses réverbérations dégageant l’air pour ce qui va suivre. « A Love Supreme » est une suite qui se construit comme un service religieux, et a été décrite par le saxophoniste dans les notes de pochette du LP comme une offrande à Dieu. Elle cristallise le son Coltrane, celui de son saxophone supernova et de son quartet classique avec le pianiste McCoy Tyner, le bassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones. Après plus d’un demi-siècle, l’album est toujours aussi époustouflant. Les auditeurs sentent que « tout était neuf » pour les quatre musiciens à l’époque de l’enregistrement, m’a confié il y a quelques années le saxophoniste Ravi Coltrane, fils de John. « C’est comme lorsque les planètes s’alignent. Cela n’arrive pas tous les jours. »

Wayne Shorter

JuJu (Blue Note, 1965)

Aujourd’hui âgé de 85 ans, Shorter est le Yoda du jazz, un maître du mouvement harmonique secret et un joueur dont le style de solo est devenu de plus en plus économique et cryptique. Mais cela vient d’une époque plus ancienne, où Shorter – sous le charme de son ami Coltrane – recherchait une sorte de beauté rageuse dans les formes de ses étonnantes compositions. « Deluge ». « House of Jade. » « Yes or No ». « Twelve More Bars to Go. » Ces morceaux sont inoubliables, et le quartet de Shorter – essentiellement celui de Coltrane, avec McCoy Tyner, Elvin Jones et le bassiste Reggie Workman – est océanique, nourrissant le saxophoniste d’une énergie brute tandis que ses solos montent, montent, montent dans une ascension spirituelle bouillonnante. C’est l’un des meilleurs disques des années 1960 – diable, de toute époque. Il ne vieillit jamais.

Stan Getz

Sweet Rain (Verve, 1967)

Cet album exquis trouve Getz – comme Shorter sur JuJu – sous l’influence de Coltrane. Mais le tempérament de Getz crée une ambiance très différente. Son son de ténor est d’une pureté saisissante, semblable à celui d’une flûte, léger comme une plume. Dégageant une aura d’une rare élégance, il ressemble à Lester Young en tenue modale. L’orchestre – avec le pianiste Chick Corea, le bassiste Ron Carter et le batteur Grady Tate – est parfait. Tout comme le choix des chansons, qui va de « O Grande Amor » d’Antonio Carlos Jobim à « Litha » et « Windows » de Corea, en passant par « Con Alma » de Dizzy Gillespie. Sur cette dernière, le solo de Getz s’échauffe progressivement ; sa coda passe ensuite d’un murmure à une plainte en quelques secondes. C’est de l’opéra. Piste par piste, les performances fusionnent clarté et retenue avec une intensité à peine dissimulée. Chaque morceau est comme un charbon chauffé à blanc.

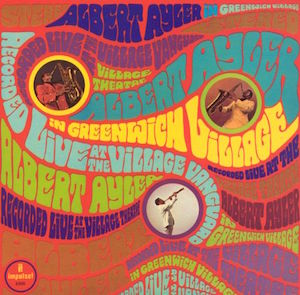

Albert Ayler

In Greenwich Village (Impulse, 1967)

A l’opposé de M. Getz se trouve M. Ayler. Cet album rassemble un paquet d’hymnes extatiques du saxophoniste ténor : « Change Has Come », « Truth is Marching In », « Our Prayer ». Chacun d’eux est à la fois une musique de défilé, une chanson folklorique et un tumulte pentecôtiste. Les performances sont massives, écrasantes et, oui, joyeusement éclatantes, menées par le saxophoniste implorant et le trompettiste Donald Ayler, le frère du leader. Appelez cela « free jazz » ou « musique de feu » ou « nouvelle vague » – ce que tout cela signifie, c’est qu’Ayler mettait le feu à l’orthodoxie du jazz, tout comme le MC5 et d’autres groupes punk étaient sur le point de le faire pour le rock ‘n’ roll. Ayler a été qualifié d’hérétique. Mais en vérité, chaque note qu’il jouait puisait dans les mêmes courants que le jazz, et en particulier dans l’église afro-américaine. Cet album a été enregistré en direct au Village Vanguard et au Village Theatre, qui, quelques années plus tard, a reçu un nouveau nom : le Fillmore East.

Ornette Coleman

Science Fiction (Columbia, 1972)

J’ai encore des frissons, en écoutant cet album, et je l’ai écouté des milliers de fois. Plus qu’un saxophoniste, Coleman était un artiste créatif pur dont le don pour la mélodie et l’affinité de base pour le sentiment du blues sont devenus des éléments clés dans un corpus d’œuvres qui est unique dans la musique américaine. Pourtant, en tant que saxophoniste, Coleman est au-delà de la grandeur normale. Son son est si profondément humain : à chaque note suppliante, il est à la fois une vieille âme et un enfant pur. Ses enregistrements de la fin des années 50 ont inspiré une révolution dans le jazz. La science-fiction a annoncé sa seconde venue. C’est une ruée vers le sang d’une énergie créatrice et d’une beauté palpitantes. Le synchronisme vif-argent entre les musiciens est étonnant. Coleman a réuni pour cette date ses amis proches, tous des maîtres de la musique : les trompettistes Don Cherry et Bobby Bradford, le saxophoniste Dewey Redman, le bassiste Charlie Haden, les batteurs Ed Blackwell et Billy Higgins. Asha Puthli, originaire de Bombay, chante deux des chansons les plus envoûtantes de Coleman, « What Reason Could I Give » et « All My Life ». Au-dessus d’une ruche grouillante de sons improvisés et des cris surajoutés d’un bébé, le poète David Henderson récite les paroles de la chanson titre : « Ma… vie… appartient… à…. civilisation. » Grâce à l’utilisation judicieuse des effets de studio – réverbération et compression extrêmes – ce morceau donne l’impression que la musique et les mots arrivent d’un autre temps et d’un autre lieu. On pourrait dire que c’est de l’afrofuturisme avant que le terme ne soit inventé. Mais en réalité, c’était juste Ornette faisant ce qu’il a toujours fait : atteindre sa propre dimension personnelle, puis tirer le rideau, révélant son monde au reste d’entre nous.

Anthony Braxton

New York, automne 1974 (Arista, 1975, disponible sur The Complete Arista Recordings of Anthony Braxton, sur Mosaic Records)

Braxton est un musicien aussi sérieux que vous pourrez en rencontrer, et c’est un gaz. Sur cet album, il joue du saxophone alto, du saxophone sopranino, de la flûte, de la flûte alto, de la clarinette et de la clarinette contrebasse. C’est un chercheur de sons, un décrypteur de catégories, et il a composé des opéras marathon sur des thèmes cosmiques qui n’ont jamais été joués. Mais le voici dans un studio d’enregistrement new-yorkais en 1974, enregistrant pour une grande maison de disques, mettant en évidence ses racines jazz avec son quartet – l’un des groupes les plus importants de l’époque – et quelques invités spéciaux. L’album s’ouvre sur un bebop en orbite autour de la terre, tandis que le quartette s’enferme dans le langage virtuose du puzzle de Braxton : post-Charlie Parker, post-Ornette Coleman, post-Eric Dolphy. Chaque morceau est différent : une pièce de chambre inédite qui fait référence à Stravinsky, un interlude détendu de swing mid-tempo, un duo de Braxton et de synthétiseur qui fait travailler les méninges, une composition aux couleurs sombres pour quatuor de saxophones avec Braxton et trois autres innovateurs : Oliver Lake, Julius Hemphill et Hamiet Bluiett. L’album fait revivre l’intensité et l’agitation de cette période, ainsi que son ouverture d’esprit, qui a permis au courant dominant du jazz et à l’avant-garde de se mêler pendant un certain temps. Au cours des décennies qui ont suivi, Braxton est devenu une sorte d’académie pour un seul homme. Des dizaines de musiciens ont franchi ses portes ; ce sont les libres penseurs, les fous, ceux qui continuent de surprendre.

Branford Marsalis

Trio Jeepy (Columbia, 1989)

Marsalis est entré en studio et a laissé les bandes rouler pour cette date avec le batteur Jeff « Tain » Watts, son ami et pair, et le bassiste Milt « The Judge » Hinton, un aîné vénéré. C’est un album de virtuosité décontractée et de swing exubérant, avec Marsalis – 28 ans au moment de l’enregistrement – en mode Sonny Rollins, inondant les changements et donnant l’impression que c’est facile. Le trio joue le propre « Housed from Edward » de Marsalis, puis enchaîne avec « The Nearness of You », « Three Little Words », « Makin’ Whoopee » et « U.M.M.G. » de Billy Strayhorn. Ce dernier morceau est joué à toute allure, et Hinton y dépose un groove qui lui vole presque la vedette. Cet album est un plaisir. Il est intime, comme s’il avait été enregistré dans votre salon. Il témoigne d’un bon sentiment et d’un amour pour la tradition du jazz. Sur plusieurs morceaux de conclusion, Delbert Felix intervient à la basse alors que le trio plonge dans le style « modal burnout » qui deviendra la marque de fabrique de Marsalis dans les années à venir.

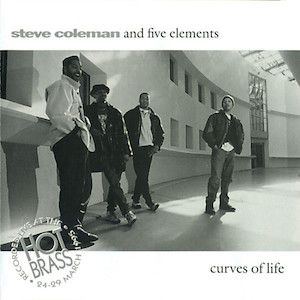

Steve Coleman

Curves of Life (RCA/BMG, 1995)

Cet enregistrement live au Hot Brass Club de Paris capture le saxophoniste alto à un moment de pointe avec son groupe les Five Elements. Il est facile de se laisser emporter par les descriptions de la synthèse complexe de Coleman, qui puise largement dans le bebop et le funk et extrait des musiques traditionnelles de Cuba, d’Afrique de l’Ouest et d’Inde. Oubliez tout cela. Five Elements est un groupe qui tourne sur un dixième de seconde – pensez à James Brown – tandis que Coleman survole et traverse la matrice du funk polyrythmique, vous rappelant deux Parker, Charlie et Maceo. Fondateur dans les années 1980 du mouvement connu sous le nom de M-Base, l’influence de Coleman s’est rapprochée de celle d’Art Blakey au fil des ans : Des dizaines de grands musiciens sont passés par ses groupes, absorbant ses concepts et son processus, sa façon de guider un groupe à travers des changements rapides comme l’éclair de tempo, de tonalité, de densité, d’humeur. Tous ces éléments sont concentrés, comme au laser. Vous pouvez l’entendre sur « Curves of Life ». La musique brûle et le public répond : il crie, il hurle. Le dernier morceau, « I’m Burnin’ Up (Fire Theme) », augmente le noyau dur du groupe avec trois rappeurs et un saxophoniste invité, le titanesque David Murray, qui rugit à travers les procédures.

Joshua Redman

The Bad Plus Joshua Redman (Nonesuch, 2015)

Une collaboration entre le saxophoniste et le trio de piano connu sous le nom de The Bad Plus, cet album jette une humeur unifiée : obsédante, hypnotique et charmante. Redman est un joueur réfléchi et adaptable, qui s’efforce toujours d’élever une situation donnée. Il utilise toute l’étendue du cor avec un ton égal et magnifique, créant de nouvelles mélodies à travers ses solos, faisant imperceptiblement monter la tension jusqu’à ce que la musique se transforme en drame et en catharsis spirituelle. Cela se produit tout au long de cet enregistrement, notamment sur « Beauty Has It Hard » (par le batteur Dave King) et « Silence is the Question » (par le bassiste Reid Anderson). Il se passait quelque chose de spécial lorsque ces musiciens se sont réunis. Le trio de longue date s’est transformé en quartet ; les quatre musiciens sonnent comme un groupe de travail. Cet enregistrement est l’emblème d’une tendance du jazz actuel, où la collaboration et le processus prennent souvent le pas sur la direction et la vision d’un seul musicien. Cela dit, Redman – 46 ans lorsque cet album a été réalisé – mérite une mention spéciale. Joueur de renom depuis l’âge de 20 ans, il reste un musicien travailleur et audacieux, qui ne cesse de développer ses compétences techniques et ses capacités d’expression. C’est rare, à n’importe quelle époque.

Kamasi Washington

The Epic (Brainfeeder, 2015)

Le saxophoniste ténor Washington brandit une urgence storm-the-barricades, à la Coltrane : Il peut vous clouer au mur et vous pousser jusqu’à l’autre côté – où vous balayez la poussière, vous grattez la tête et vous dites : « Mec, je ne savais pas que cet endroit existait. » C’est ainsi que se déroulent les meilleurs moments de The Epic, à commencer par « Change of the Guard », l’hymne qui donne le coup d’envoi de cette suite de près de trois heures sur trois disques, construite autour d’un orchestre de dix musiciens, complété par un orchestre et une chorale. Sur les 17 morceaux, on entend l’immersion de Washington dans l’église afro-américaine, dans le mouvement ascendant et descendant de la soul des années 70 (Marvin Gaye, Donny Hathaway) et dans le jazz spiritualisé des années 70 d’Alice Coltrane, McCoy Tyner, Pharoah Sanders et Billy Harper. Washington, 34 ans au moment de la sortie de The Epic, assimile tout cela, tout en le faisant sentir dans l’air du temps. Il a une carrière parallèle bien connue dans le hip-hop ; il joue sur le film To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar. Le collectif musical peu structuré qui s’est formé autour de lui à Los Angeles – connu sous le nom de West Coast Get Down – semble jouer la chanson du moment dans le jazz, et Washington joue la chanson des chansons.

Écrivain de l’équipe du SFJAZZ, Richard Scheinin est un journaliste de toujours. Il a été le critique de musique classique et de jazz du San Jose Mercury News pendant plus de dix ans et a dressé le profil de nombreuses personnalités, d’Ike Turner à Tony La Russa et au Dalaï Lama.