クランパー回路

定義。 クランパ回路は、AC信号の直流レベルをシフトする電子回路です。 クランパは、DC電圧復元器またはレベル・シフタとしても知られています。 クランパは基本的に正と負に分類され、個別にバイアスおよび非バイアス状態を含みます。

これらの回路は、入力信号を異なるDCレベルにクランプするために使用されます。 基本的に、信号をプラスまたはマイナスのいずれかにプッシュするために、適用された入力信号に直流成分を追加します。 クランパ回路は、抵抗とダイオード、コンデンサを組み合わせたものです。

クランパ回路は、クリッパ回路と同様の方法で構成されています。 しかし、クランパーは、その回路にコンデンサである余分な充電要素を含んでいます。 そのため、このような場合にも、「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」……といった具合に、痒いところに手が届くということは、「痒いところに手が届く」「痒いところに手が届く」ということなのである。 この変化は、入力信号の極性の変化によりダイオードの電流経路が変化した結果です。

ここで、時定数の大きさは

τ= RC

これは、コンデンサの電圧がダイオードの非導通区間で結果として放電しないことを保証するために十分に大きく選択されます。 しかし、このような放電が起こるのは、負荷抵抗が非常に大きいときだけである。 このため、コンデンサの放電時間を大きくとることができます。 逆に、ダイオードの導通時に急速に充電されるように、コンデンサの値を小さくしています。

クランパ回路の分類

クランパは次のグループに分類されます:

正クランパ回路

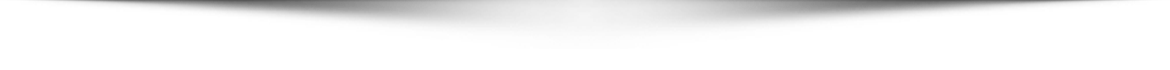

下図は、正クランパ回路

このようにダイオードと負荷は並列接続になっていることが分かります。 ダイオードの逆バイアスにより、負荷に出力が得られると言えます。

初期状態では、入力信号の正の半分がダイオードを逆バイアスしていますが、コンデンサはまだ充電されていません。 そのため、この期間の出力は考慮されません。

AC信号の負の半分については、コンデンサは現在、AC信号のピークまで完全に充電されますが、逆極性で取得します。 この負の半分はダイオードを順方向にバイアスし、ダイオードを介して順方向の電流が流れます。 次の正の半分はダイオードを逆バイアスし、その結果、出力に信号が現れます。

AC信号の正の半分の開始時に、ダイオードは非導通状態にあり、コンデンサの電荷が放電されます。 したがって、出力にはコンデンサに蓄えられた電圧とAC入力信号の印加電圧の和が得られます。 これは、

Vo = Vm + Vm = 2Vm

ここで、上記の出力波形でわかるように、信号レベルは上方または正側にシフトしていることがわかります。 4264>

ネガティブクランパー回路

ネガティブクランパーの詳しい動作を理解するために、下図をご覧ください。 しかし、ダイオードには順方向の電流が流れ、コンデンサを交流信号のピークまで充電しますが、この時、逆極性になります。 4264>

交流信号のマイナス半分が印加されると、ダイオードは今度は逆バイアスになります。 これにより、回路の出力に負荷電流が現れます。 さて、このダイオードの非導通状態により、コンデンサが放電されます。 したがって、出力では、入力電圧とコンデンサ電圧の和が達成されます。

したがって、出力では、

Vo = – Vm – Vm = -2Vm

これは、信号の下方シフトをもたらす。 4264>

バイアス付きポジティブクランパー回路

これは基本的に信号のレベルにさらなるシフトを導入するために行われます。 ここで、回路に与えるバイアスは、2種類あります。 正または負にバイアスされた回路になります。 そこで、両方のケースを別々に説明します。

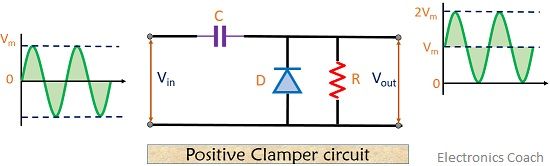

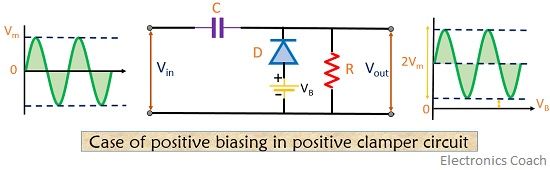

1. 正バイアスの場合

動作は正バイアスなしの場合とほぼ同じですが、ここでは信号のレベルをさらにシフトするように追加の電圧が供給されます。

入力信号の正の半分が適用されると、交流入力によりダイオードが逆バイアスになり、バッテリー電圧により順バイアスされます。 そのため、電池の電圧が交流入力より大きくなるまでは、ダイオードは導通します。 このダイオードを流れる順方向電流はコンデンサを充電するが、電池の電圧で充電される。

入力信号のマイナス半分を印加すると、ダイオードはAC入力とバッテリ電圧の両方によって順方向バイアスになり、導通し始めます。 これにより、AC入力とバッテリ電圧の電圧和でコンデンサが充電されます。 2.負バイアス時

交流信号の正半分の時、ダイオードは交流入力とバッテリ電圧の両方で逆バイアスになります。 このため、負荷に電流が流れ、複合的に電圧レベルを維持します。

負の半分の時間では、ダイオードはAC入力により順バイアス状態ですが、バッテリー電圧により逆バイアス状態です。 つまり、交流入力が電池電圧より優位なときのみ、ダイオードは導通する。 4264>

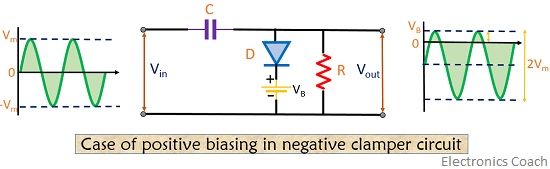

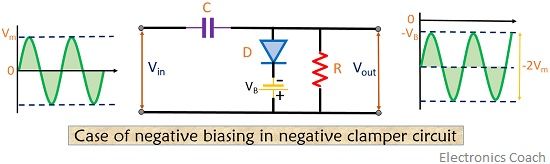

バイアス付きネガティブクランパー回路

前述と同様に、ネガティブクランパー回路にも正と負のバイアスがかかっています。

1. 正バイアスの場合

すでに述べたように、ネガティブクランパーは信号を下方向にシフトさせます。 しかし、正バイアスの負クランパの場合は、正に印加された電池電圧により、信号が多少正に持ち上がります。 交流信号のプラス半分が印加されると、ダイオードは交流電源のため順バイアス状態ですが、電池電圧のため逆バイアス状態になります。 4264>

さらにマイナス方向に進むと、今度はAC電源とバッテリ電圧の両方が原因で、ダイオードは逆バイアス状態になります。 このダイオードの非導通状態により、コンデンサが放電されます。 2.負バイアスの場合

交流入力の正半分の時、交流入力と電池電圧によりダイオードは順バイアスされます。 これにより、ダイオードを介して導通が始まります。 その結果、コンデンサが充電されます。

交流入力のマイナス側では、ダイオードは逆バイアスになりますが、バッテリによる順バイアスがかかっているため、導通状態になります。 ダイオードの電流は、バッテリ電圧がAC入力電源より高くなるまで流れます。 交流入力が電池電圧を上回った時点でダイオードは逆バイアスとなり,コンデンサは放電する。

クランパ回路の応用

- クランパは回路の極性を識別するために使用されます。

- これらの回路は電圧ダブラとして使用され、歪みを除去するのに役立ちます。

- 逆回復時間はクランパを使用して改善することができます。

クリッパーとクランパーはほぼ同じ構造的特徴を持っていますが、クランパー回路に新しい要素の導入により、両者の働きを区別します。