サックスアルバム15選

15 SAXOPHONE ALBUMS

YOU SHOULD HEAR

December 14, 2018|リチャード・シャイニン

John Coltrane A Love Supreme artwork

1世紀の大半に渡り、ジャズの音はサックスの音と切っても切れない関係にある。 切迫した、慟哭の、独特な表現力。 レスター・ヤングからチャーリー・パーカー、ジョン・コルトレーンなど、サックス奏者のイノベーションは何度も何度も音楽を前進させてきました。

そこで、このサックスの栄光の歴史を、15の録音リストに集約してみました。 がんばってください。 これから読むものは、約80年にわたるジャズの歴史をカバーしています。 ジャズに興味がある人なら誰でも聴くべき、「必須」の録音を取り上げるようにしました。 しかし、あちこちで個人的な好みに傾いています。 ソニー・ロリンズのアルバムを1枚だけ選ぶなんて無理でしょう?

さらに言えば、この「必携」リストには、何十人もの画期的なプレーヤーが欠けている。 それは仕方のないことですが、選ばれなかったミュージシャンのことを考えると胸が痛みます。 ジョニー・ホッジスがいない。 ベン・ウェブスターもデクスター・ゴードンもいない。 キャノンボール・アダレイも、ジョー・ヘンダーソンも、ジャッキー・マクリーンもいない。 ローランド・カーク、ファロア・サンダース、アーチー・シェップもいません。 サム・リヴァース、ビリー・ハーパーもいません。 マイケル・ブレッカー、ケニー・ギャレット、ジョー・ロヴァーノ、ラヴィ・コルトレーンがいません。

ある程度、このリストを完成させるには、別のリストを作る必要があります。

しかし、その間に、これらの15個の必需品をチェックしてください。

Coleman Hawkins

Body and Soul (RCA, 1939, Anthologized on Coleman Hawkins: Ken Burns’ Jazz, on Verve)

「テナーサックスの父」と呼ばれるホーキンスは、長じてからはセロニアス・モンクに指導し、アバンギャリスト、エリック・ドルフィとともにプレーすることになります。 しかし、この象徴的な曲は、彼が文字通りサックスを地図に載せていた初期の段階のもので、サックスが厄介なマーチング・バンドの楽器ではないことを実証しています-いや、ホーキンスのおかげでジャズの主流となる楽器となりました。 この曲はその道を示していた。 彼のヒーローであるルイ・アームストロングのように、ホーキンスのコンセプトは威厳があり、見事にクリアーでした。 コーラスに次ぐコーラスで、フレーズを華麗に飾り、音符を引き延ばし、また山頂に向かう、骨太で熟した彼のサウンドを聴いてみてください。 彼の即興演奏は、まるで巨大なカデンツァのように、段階的に展開される。 ホーキンスは、バラードを見事に演奏する方法を仲間に示しただけではなかった。 4755>

Lester Young

Indiana (Aladdin, 1942, available on The Complete Aladdin Recordings of Lester Young, on Blue Note)

When does breath become sound? それがレスター・ヤングの謎である。この曲の最後のコーラスは、かろうじてつぶやいたフレーズで始まるが、それはアイデアの痕跡に過ぎず、すぐに注意を引く。 次はどうなるんだろう? レスターは私をどこに連れて行くのだろう? マイルス・デイヴィスのように、かすかなブルースの渦のなかに潜む明るい美しさへと、ヤングはあなたを誘う。 ヤングの演奏に音数が多すぎるということはない。 彼の演奏は、浮遊感、シルキーさ、スウィング感など、まさにエッセンスのようなものだ。 ピアニストのナット・キング・コールとベーシストのレッド・キャレンダーとのトリオ曲は、しつこいほどのフット・タッパーである。 しかし、あまりにリラックスしているので、踊っているのか、それともただ会話に耳を傾けているのか、わからなくなる。 レスターは笑っているのだろうか? 泣いているのか? 短いフレーズの中で、彼はその両方をこなす。 彼の歌声は、一時代を築き、今もなお、多くの人々を感動させ続けている。

チャーリー・パーカー

Bird of Paradise (Dial, 1947, anthologized on The Complete Savoy & Dial Master Takes, Savoy Jazz)

まるでラジオの受信機のようなものです。 若き日のチャーリー・パーカー(バード)は、ホーキンスやヤング、そしてチュー・ベリー、ベン・ウェブスターなど、1930年代にパーカーの故郷であるカンザスシティで活躍した天才サックス奏者たちにダイヤルを合わせました。 次に何が起こったのか、そしてなぜなのか。 さて、J.S.バッハをどう説明しますか? パーカーの音楽は、バッハの音楽と同様に、その内部論理と完全な美しさ、そしてブルースの本質、クレイジーなメロディー、パーカーがニューヨークに移ってからハーレムから52丁目まで走った地下鉄のように急降下するテンポから、何か普遍的な源から出てきたのかもしれない。 1946-47年にDialレーベルに録音した「Bird of Paradise」(「All the Things You Are」のコードチェンジが元になっている)など、バラードの演奏も華やかだ。 デクスタリティ」、「ボンゴバップ」、「クラクト・オヴェセッズ・テーン」、「スクラップル・フロム・ザ・アップル」など、隣接する曲を聴き進めると、バードの世界に足を踏み入れることができます。 4755>

Sonny Rollins

Sonny Rollins Plus 4 (Prestige, 1956)

その豪快さ、果てしないアイディアの回転の良さ。 ロリンズは他の即興演奏家とは一線を画している。 このアルバムでは、彼の代表作である「Valse Hot」と「Pent-Up House」の2曲を収録しており、聴いていて気分が良くなってくるほど、彼のノリが良い。 このアルバムは、偉大なトランペッター、クリフォード・ブラウンとペアを組んでいることもあり、2倍楽しめる。 この2人の演奏はまるでソウルメイトのようで、現役のバンドであることが共感を呼んでいる。 ロリンズが在籍していたクリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテットというバンドである。 しかし、このサックス奏者は次から次へとデートを支配していく。 この「Kiss and Run」での彼のソロを聴いてみてほしい。 ロリンズは川のように止められない。 この日の最後を飾る「Count Your Blessings」は、心に響く、ダイレクトな演奏で、まさに鳥肌もの。 4755>

エリック・ドルフィー

Far Cry (New Jazz, 1962)

ああ、ドルフィー、誰もあなたのように音を作れなかった:それらのワープとウェイル、それらのたゆたうクーリングと爆発するギャフンゲ。 このマルチ・リードのヴィルトゥオーゾのアルバムは、アヴァン・ビバップの特異なブランド、ワイルドで気まぐれな音で満たされている。 彼はあなたを興奮させるだろう。 この「ミス・アン」では、まるでチャーリー・パーカーを斜めに配置したようなサウンドを聴かせてくれる。 キュービスト・バード、奇妙に論理的で、ブルースから数ミリも離れていない。 そして、ドルフィーはメロディーを奏でることができる。 フルートによる「レフト・アローン」は寒気を誘う。 彼の「テンダリー」(ソロ、アルトサックス)は、あなたを水たまりのようにさせます。 彼の “It’s Magic”(バスクラリネット)は、演奏の途中でキーキーと鳴きながらも、あなたがこれまでに聴いた中で最もソウルフルなもののひとつであるに違いない。 ドルフィーは、知性、心、想像力、そして執念の塊であり、常に自分の真実、自分の頭の中で夢見る音を追い求めていた。 コルトレーンも、チャールズ・ミンガスも、オーネット・コールマンも、ドルフィーがこの特別なアルバム『ファー・クライ』を録音した同じ日に、象徴的な「フリー・ジャズ」を一緒に録音したように、彼を愛していた。”

John Coltrane

A Love Supreme (Impulse, 1965)

20世紀音楽におけるランドマークとなったこのレコードは、中国のゴングの大胆な一撃で始まり、その残響がこれから起こることをクリアーにしていくのです。 サックス奏者がライナーノーツで「神への捧げもの」と表現したように、宗教的な儀式のように盛り上がる組曲「至上の愛」。 コルトレーンの超新星サックスと、ピアニストのマッコイ・タイナー、ベーシストのジミー・ギャリソン、ドラマーのエルヴィン・ジョーンズとの名カルテットのサウンドを結晶化したもので、コルトレーンの音楽は、このようなものである。 半世紀以上経った今でも、このアルバムは息を呑むような素晴らしさです。 ジョンの息子でサックス奏者のラヴィ・コルトレーンは、数年前に私にこう言った。「レコーディング当時、4人のミュージシャンにとって、すべてが真新しかった」と聴き手は感じる。 「惑星が一直線に並んだときのようなものだ。 4755>

Wayne Shorter

JuJu (Blue Note, 1965)

現在85歳のShorterはジャズのヨーダであり、秘密のハーモニーの動きのマスター、ソロスタイルはますます経済的で不可解になってきたプレーヤーである。 しかしこれは、友人コルトレーンの呪縛のもとに、ショーターが驚くべき作曲のフォームの中に一種の荒々しい美を追求していた、より以前の時代のものである。 “Deluge”(大洪水)。 “ハウス・オブ・ジェイド” “Yes or No” “Twelve More Bars to Go”(あと12小節)。 この曲は忘れがたいものであり、ショーターのカルテット(基本的にはコルトレーンのカルテットにマッコイ・タイナー、エルヴィン・ジョーンズ、ベーシストのレジー・ワークマンが加わる)は大洋のようで、サックス奏者に生のエネルギーを与え、彼のソロは沸騰するような精神的上昇を見せるのである。 1960年代、いや、どの時代でも最高のレコードの一つである。 4755>

Stan Getz

Sweet Rain (Verve, 1967)

この素晴らしいアルバムは、ゲッツがJuJuでのショーターのように、コルトレーンに影響されていることを発見しています。 しかし、ゲッツの気質は全く異なるムードを作り出しています。 彼のテナーの音は驚くほど純粋で、フルートのように軽く、羽毛のように軽い。 レスター・ヤングがモードを身にまとったような、稀に見るエレガントなオーラを放っている。 ピアニストのチック・コリア、ベーシストのロン・カーター、ドラマーのグレイディ・テイトというバンドも完璧である。 アントニオ・カルロス・ジョビンの「O Grande Amor」からコリアの「Litha」「Windows」、ディジー・ガレスピーの「Con Alma」まで、幅広い選曲もそうだ。 後者ではゲッツのソロが徐々に熱を帯び、コーダは囁き声から一瞬にして慟哭の声を上げる。 まるでオペラのようだ。 一曲一曲の演奏は、明瞭さと抑制、そしてかろうじて隠されている激しさが融合している。 4755>

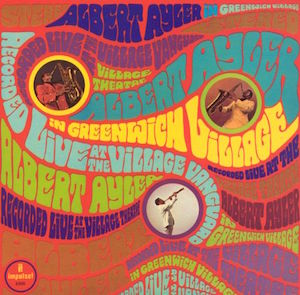

Albert Ayler

In Greenwich Village (Impulse, 1967)

ゲッツ氏とは対極にいるのがアイラー氏です。 このアルバムは、テナー・サックス奏者の恍惚としたアンセムを集めたものです。 「チェンジ・ハズ・カム」「トゥルース・イズ・マーチング・イン」「アワ・プレヤー」……。 パレードの音楽であり、民謡であり、ペンテコステの騒動である。 演奏は、サックス奏者とリーダーの兄であるトランペット奏者ドナルド・アイラーを中心に、重厚で圧倒され、そう、楽しくてたまらないのだ。 フリージャズ」「ファイヤーミュージック」「ニューウェーブ」と呼ばれるもので、その意味は、MC5をはじめとするパンクバンドがロックンロールにしようとしたように、アイラーがジャズの正統派に松明をともしたということである。 アイラーは異端児のレッテルを貼られたのである。 しかし、実は彼の演奏する音はすべてジャズと同じ流れ、特にアフリカ系アメリカ人の教会から導き出されたものだったのだ。 このアルバムは、ヴィレッジ・ヴァンガードとヴィレッジ・シアター(数年後、フィルモア・イーストと改称)でライブ録音された。 サックス奏者というよりも、コールマンは純粋に創造的なアーティストであり、そのメロディーの才能とブルース・フィーリングに対する根源的な親和性は、アメリカ音楽においてユニークな作品群の重要な要素になった。 しかし、サックス奏者としてのコールマンは、通常の偉大さを超えている。 彼の音はとても人間的で、懇願するような一音一音が、古い魂であると同時に純粋な子供なのだ。 50年代後半の録音は、ジャズ界に革命をもたらした。 SFは彼の再来を告げた。 それは、脈打つ創造的なエネルギーと美の血潮のようなものだ。 ミュージシャンの間の流転のシンクロニシティは驚くべきものである。 トランペッターのドン・チェリーとボビー・ブラッドフォード、サックス奏者のデューイ・レッドマン、ベーシストのチャーリー・ヘイデン、ドラマーのエド・ブラックウェルとビリー・ヒギンズなど、コールマンはこの日のために、名手揃いの親しい友人たちを集めてきたのだ。 ボンベイ出身のアーシャ・パスリーが、コールマンの最も心にしみる2曲、”What Reason Could I Give” と “All My Life” を歌い上げる。 即興演奏の蜂の巣のような音と赤ん坊の泣き声のオーバーダブの上で、詩人のデヴィッド・ヘンダーソンがタイトル曲の歌詞を朗読している。 “私の…人生は…文明に…属する…。” リバーブやコンプレッションといったスタジオ・エフェクトが効果的に使われ、まるで別の時空から届いた音楽と言葉のような印象を与えるトラックだ。 これはアフロフューチャーという言葉が生まれる前のアフロフューチャーだと言えるかもしれない。 しかし、実際はオーネットがいつもやっていること、つまり、彼自身の個人的な次元に到達し、そしてカーテンを開けて、彼の世界を私たちに見せてくれただけなのです。

Anthony Braxton

New York, Fall 1974 (Arista, 1975, available on The Complete Arista Recordings of Anthony Braxton, Mosaic Records)

Braxton is as serious a musician as you never come across, and he is a gas.彼は、あなたの人生で最も真面目な音楽家であり、気体です。 このアルバムでは、アルト・サックス、ソプラニーノ・サックス、フルート、アルト・フルート、クラリネット、コントラバス・クラリネットを演奏しています。 彼は音の研究者であり、カテゴリーの破壊者であり、宇宙をテーマにしたマラソン・オペラを作曲しているが、決して上演されることはない。 しかし、彼は1974年にニューヨークのレコーディングスタジオで、メジャーレーベルのために録音し、この時代の決定的なバンドのひとつである彼のカルテットと特別なゲストとともに、自分のジャズのルーツを明らかにしているのである。 このアルバムは、ブラクストンの名人芸であるビバップから始まり、ポスト・チャーリー・パーカー、ポスト・オーネット・コールマン、ポスト・エリック・ドルフィーといった、ブラクストンのパズルのような言語を駆使した演奏が展開されます。 ブラクストンとシンセサイザーのデュエット、ブラクストンと他の3人のイノベーターによるサックス・カルテットのための暗い色調の曲など、各トラックで異なるものが演奏されます。 ブラクストンとオリバー・レイク、ジュリアス・ヘンフィル、ハミエット・ブルーエットの3人によるサックス・カルテットのための暗い色調の曲。 このアルバムは、この時代の激しさと落ち着きのなさ、そしてジャズのメインストリームとアバンギャルドが一時的に混ざり合うことを可能にした、そのオープンな姿勢を蘇らせるものである。 以来数十年、ブラクストンは一種のワンマン・アカデミーと化している。 多くのミュージシャンがその門をくぐった。彼らは自由な発想の持ち主であり、クレイジーな人々であり、驚きを与え続けてくれる人々なのだ。

Branford Marsalis

Trio Jeepy (Columbia, 1989)

Marsalis はこの日のためにスタジオに入ってテープを回し、彼の友人で仲間のドラマー Jeff “Tain” Watts と、尊敬すべき先輩のベースリスト Milt “The Judge” Hinton とともに参加しました。 レコーディング当時28歳だったマルサリスは、ソニー・ロリンズ・モードで変化をつけながら、それを簡単に聴かせるという、さりげない名人芸と豪快なスウィングのアルバムである。 トリオはマルサリス自身の「Housed from Edward」を演奏した後、「The Nearness of You」、「Three Little Words」、「Makin’ Whoopee」、ビリー・ストレイホーンの「U.M.M.G」へと疾走する。 後者では、ヒントンのグルーヴ感溢れる演奏が速攻で繰り広げられ、ショーの主役になりそうだ。 このアルバムは楽しい。 リビングルームで録音されたような親しみやすさがある。 ジャズの伝統に対する愛情と好感が感じられる。 4755>

Steve Coleman

Curves of Life (RCA/BMG, 1995)

このパリのHot Brass Clubでのライブ録音は、アルトサックス奏者が彼のバンドFive Elementsと共にピークを迎えた瞬間を捉えたものです。 ビバップとファンクを多用し、キューバ、西アフリカ、インドの伝統音楽から抽出したコールマンの複雑な構成についての説明にとらわれるのは簡単です。 そんなことは忘れてください。 ファイブ・エレメンツは、ジェームス・ブラウンを思い浮かべながら、コールマンがポリリズミック・ファンクのマトリックスの上を飛び回り、チャーリーとメイシオという2人のパーカーを思い起こさせるように、急変するバンドなのだ。 1980年代にM-Baseと呼ばれるムーブメントの創始者であったコールマンの影響は、年月を経てアート・ブレイキーのようなものになっている。 何十人もの偉大なプレーヤーが彼のグループを渡り歩き、彼のコンセプトやプロセス、テンポ、キー、密度、ムードの電光石火の変化を通してバンドを導く方法を吸収してきたのだ。 すべての要素が、レーザーのように集中する。 それを “Curves of Life “で聴くことができる。 音楽が燃え上がり、観客もそれに応える。叫び、悲鳴を上げる。 最終曲の “I’m Burnin’ Up (Fire Theme) “では、コアバンドに3人のラッパーと、ゲストサックス奏者の巨人David Murrayが加わり、轟音を響かせながら演奏している。

Joshua Redman

The Bad Plus Joshua Redman (Nonesuch, 2015)

サックス奏者とThe Bad Plusというピアノトリオのコラボで、呪術的、催眠的、愛らしいという統一したムードを投げています。 レッドマンは考えるプレイヤーであり、適応力があり、常に与えられた状況を向上させるために働いている。 ホーンの音域をフルに使い、ソロで新しいメロディーを紡ぎ出し、音楽が高いドラマ性と精神的なカタルシスをもたらすまで、気づかないうちに緊張を高めていく。 それはこのレコーディングの至るところで起こっており、特に「Beauty Has It Hard」(ドラマー:デイヴ・キング)と「Silence is the Question」(ベーシスト:リード・アンダーソン)で顕著である。 このミュージシャンたちが集まったとき、何か特別なことが起こっていたのだ。 長く続いたトリオがカルテットに変わり、4人のミュージシャンはまるで現役のバンドのように聞こえる。 この録音は、一人の奏者のリーダーシップやビジョンよりも、コラボレーションやプロセスが優先されることが多い、今日のジャズの傾向を象徴している。 とはいえ、このアルバムが制作された当時46歳のレッドマンは、特別な言葉を贈るに値する。 20代前半から「名うての」プレイヤーである彼は、努力家であり、リスクテイカーであり、技術力と表現力の幅を広げ続けている人物である。 4755>

Kamasi Washington

The Epic (Brainfeeder, 2015)

Tenor saxophonist Washington brandishes a storm-the-barricades urgency, Coltrane-like: 彼はあなたを壁に固定し、反対側に押し出すことができます – あなたはほこりを払い、頭をかき、 “男、私はこの場所が存在することを知らなかった “と言うところです。 The Epicの最高の瞬間は、オーケストラと聖歌隊を加えた10人編成のバンドを中心にした、3枚組で3時間近いこの作品の幕開けとなるアンセム、「Change of the Guard」で始まる、そのようなものだ。 17のトラックを通して、ワシントンがアフリカ系アメリカ人の教会、70年代のソウル(マーヴィン・ゲイ、ドニー・ハサウェイ)、70年代のジャズ(アリス・コルトレーン、マッコイ・タイナー、ファロア・サンダース、ビリー・ハーパー)の精神に深く入り込んでいることが分かる。 The Epic』発表当時34歳だったワシントンは、これらすべてを同化させながら、その時々の気分を盛り上げている。 彼はヒップホップと並行して、ケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』で演奏していることでも知られている。 ロサンゼルスで彼を中心に結成された緩やかな音楽集団(ウエストコースト・ゲットダウンとして知られている)は、ジャズにおけるその時々の曲を演奏しているようであり、ワシントンは曲の曲を演奏しているのである。 また、アイク・ターナーからトニー・ラ・ルッサ、ダライ・ラマまで、多くの著名人のプロフィールを作成しています。