始新世

5600万年前から3390年前まで続く、新生代における古第三紀の第二番目のエポックで、地質年代を大きく区分したものである。 暁新世は、暁新世の終わりから漸新世の始まりまでの期間であり、暁新世は、暁新世の終わりから漸新世の始まりまでの期間である。 始新世の始まりは、大気中の炭素同位体13Cの濃度が、より一般的な同位体12Cに比べて例外的に低い時期であったことが特徴である。 終わりは、Grande Coupure(連続性のある「大破壊」)または始新世-漸新世絶滅イベントと呼ばれる大規模な絶滅イベントで、シベリアや現在のチェサピーク湾での一つまたは複数の大規模ボリドの影響と関係があると考えられている。 他の地質時代と同様、この時代の始まりと終わりを規定する地層はよく特定されているが、その正確な年代は若干不明である。

新生代という名前は、ギリシャ語の ἠώς (eos, dawn) と καινός (kainos, new) に由来し、この時代に現れた現代の動物群の「夜明け」を意味する。

細目

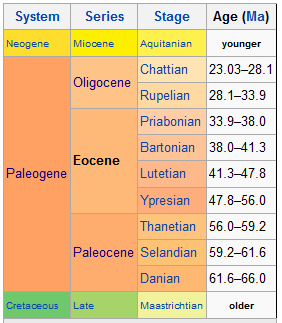

新生代は通常初期と後期に分けられ、通常初期、中期、後期に区分される。 また、その岩石は下部始新世、中部始新世、上部始新世と呼ばれる。 このうち、イプレシアン、時にはルテシアンが前期、プリアボニアン、時にはバルトニアンが後期を構成し、また、ルテシアンとバルトニアンを合わせて中新世と呼ぶこともある。 始新世の気候は,5600万年前の暁新世熱最大期(PETM)終了後の温暖化に始まり,約4900万年前の始新世最適期で最大となる。 この時期には地球上に氷はほとんどなく、赤道と極地の温度差も小さくなっていた。 その後、最盛期を経て、3400万年前の始新世-漸新世移行期には氷室気候に移行した。 この減少の間に極域に氷が再び出現し始め、始新世-漸新世遷移は南極氷床が急速に拡大し始めた時期である。

大気中の温室効果ガスの進化

温室効果ガス、特に二酸化炭素とメタンは始新世において表面温度の制御に大きな役割を演じた。 PETMの終わりには、北極海の海底にメタンクラスレート、石炭、原油などの形で非常に大きな二酸化炭素の隔離が起こり、大気中の二酸化炭素を減少させることになった。 このイベントは、PETM開始時の温室効果ガスの大量放出と同様の規模であり、その隔離は主に有機炭素の埋没とケイ酸塩の風化によるものと推測される。 始新世については、大気中にどれくらいの二酸化炭素が存在するのかについて多くの議論がなされている。 これは、異なる大気中の二酸化炭素含有量を表す数多くのプロキシがあるためである。 例えば、地球化学や古生物学の多様なプロキシは、地球温暖化の最大時には大気中の二酸化炭素の値は 700 – 900 ppm であったことを示している。一方、ペドジェニック(土壌形成)炭酸塩や海洋ホウ素同位体などのプロキシは、100 万年未満の期間に 2,000 ppm 以上の大きな二酸化炭素の変化を示している。 この二酸化炭素の大量流入の原因としては、北大西洋のリフティングによる火山のアウトガスや、PETMイベントで海底や湿地帯に堆積した巨大リザーバーに蓄えられたメタンの酸化が考えられる。 一方、現在の二酸化炭素濃度は400ppm、0.04%である。

始新世初期には、メタンも気候に劇的な影響を与える温室効果ガスであった。 メタンは二酸化炭素と比較して、1分子あたり100年スケールで二酸化炭素の約23倍の影響を与えるため、気温に関してより高い結果をもたらします(地球温暖化係数がより高い)。 この時期に大気中に放出されたメタンの大部分は、湿地、沼地、森林からであったろう。 現在の大気中のメタン濃度は0.000179%、1.79ppmvである。 始新世に伴う温暖化と海面上昇により、より多くの湿地、森林、石炭鉱床がメタン放出に利用されるようになったであろう。 始新世のメタン生成量を現在の大気中メタン濃度と比較すると、始新世は現在のメタン生成量の 3 倍を生成することができるだろう。 始新世の温暖な気候がメタン生産量を増加させたと考えられ、大気中に放出されたメタンは対流圏を暖め、成層圏を冷やし、酸化によって水蒸気と二酸化炭素を生成することになる。 生物起源のメタン生成は、メタンと一緒に二酸化炭素と水蒸気を生成し、赤外線も発生させる。 酸素雰囲気下でメタンが分解されると、一酸化炭素、水蒸気、赤外線が生成される。 一酸化炭素は安定しないので、やがて二酸化炭素になり、さらに赤外線を放出する。 水蒸気は二酸化炭素よりも赤外線を捕捉する。

始新世の中期から後期にかけては、温暖化から寒冷化へと変化するだけでなく、二酸化炭素が増加から減少へと変化する。 始新最適温帯の終わりには、珪酸質プランクトンの生産性の上昇と海洋炭素の埋没により、二酸化炭素は減少に転じた。 中新世の初めには、約 4,900 万年前のアゾラ現象が二酸化炭素の減少の引き金になった、あるいは手助けになったと思われる。 始新世の気候が安定していたため、北極の気温が高く、北極海にアゾラという浮遊性の水生シダ植物が生育していたのである。 このアゾラは、現在の二酸化炭素濃度に比べて、始新世の二酸化炭素濃度が高い状態で急速に成長した。 このアゾラは北極海に沈んでいく過程で埋没し、海底に炭素を固定した。 この出来事により、大気中の二酸化炭素は最大で470ppmまで引き下げられたと考えられる。 アゾラ現象前の二酸化炭素濃度が900ppmvだったとすると、アゾラ現象後は現在より40ppmv多い430ppmvまで低下したことになる。 中新世に起こったもう一つの出来事は、突然の一時的な冷却状態の逆転であり、中新世気候的最適化であった。 約4150万年前、南洋の掘削地点から採取した試料の安定同位体分析から、60万年間温暖化したことが判明した。 大気中の二酸化炭素の急激な増加が観測され、最大で4000ppmと、始新世で検出された大気中の二酸化炭素の量としては最大であった。 このような急激な変化は、大陸移動とインド大陸とアジア大陸の衝突によるもので、その結果ヒマラヤ山脈が形成されたとする説が有力である。

中期始新世気候最適化の後、冷却と二酸化炭素の減少は後期始新世まで続き、約3400万年前の始新世-漸新世の移行期に至った。 酸素同位体やアルケノンなどの複数のプロキシは、始新世-漸新世移行期には大気中の二酸化炭素濃度が現在の約 2 倍の 750-800 ppm まで減少していたことを示している。

始新世と平衡気候問題

先に述べた始新世の気候の特徴として、始新世初期の平衡で均一な気候ということがある。 この時期に温暖で均質な気候が存在したことは、多くのプロキシで裏付けられている。 例えば、高緯度地域にはワニのような温暖な気候に生息する化石が存在し、高緯度地域にはヤシの木のような凍結に耐えられない植物が存在し、熱帯地域には平均気温がもっと高くなければ生きていけない蛇の化石が見つかっているのである。 同位体プロキシを用いた海水温の測定によると、熱帯地方の海面温度は35℃、海底水温は現在より10℃も高いことがわかった。 このような底層水温では、極付近の深海が形成される地域の温度が底層水温よりはるかに低くなることはありえない。

しかし、始新世をモデル化して、プロキシデータで見られる結果を再現しようとすると問題が発生する。 始新世に発生した温室効果ガスのすべての異なる範囲を使用して、モデルは極地で見られた温暖化と、極地の冬が大幅に暖かくなることで発生する季節性の減少を作り出すことができなかった。 モデルは熱帯地方を正確に予測する一方で、極地方では実際に決定された気温より20℃も低い気温を出す傾向がある。 この誤差は「等温性気候問題」と分類されている。 この問題を解決するには、熱帯を温めずに極地を温めるプロセスを見つけることが必要である。 そのプロセスを見つけようとするいくつかの仮説とテストを以下に挙げる。

大きな湖

陸地とは対照的に水の性質により、大きな水域も存在すれば気温変動は少なくなる。 極地の気温の冷え込みを緩和しようとする試みとして、季節的な気候変動を緩和するための大きな湖が提案された。 このケースを再現するために、北米に湖を挿入し、二酸化炭素濃度を変化させて気候モデルを走らせた。

海洋熱輸送

熱帯から極地への熱の輸送は、現代における海洋熱輸送と同様に、極地の気温上昇と季節性の減少の可能性があると考えられていた。 始新世の海面水温の上昇と海洋深層水の温度上昇により、これらの上昇により熱帯から極地への熱の輸送が大きくなったというのが一つの共通した仮説であった。

Obital parameters

Obital parameters は氷の成長と季節性を制御すると考えられているが、大陸の温度と季節性を制御する可能性があると理論的に考えられていた。 氷のない惑星を使って始新世をシミュレートし、離心率、斜度、歳差運動が異なるモデルランで修正され、起こりうるすべての異なるシナリオと気温への影響を決定した。 その結果、北アメリカ大陸では冬は暖かく夏は涼しくなり、気温の季節変動が最大で75%減少することがわかった。

極成層圏雲

極域の気温を上げるために考えられたもう一つの方法は、極成層圏の雲であった。 極成層圏雲は、非常に低温の下部成層圏に発生する雲である。 極成層圏の雲は、放射強制力に大きな影響を与える。 極成層圏の雲は、その最小限のアルベド特性と光学的厚さにより、温室効果ガスと同様の働きをし、外向き長波放射を捕捉する。 大気中に発生する極成層圏雲には、硝酸や硫酸と水との相互作用によってできる極成層圏雲(タイプI)と、水氷だけでできる極成層圏雲(タイプII)の種類があります。

始新世初期にできたタイプII極成層圏雲はメタンが主要な要因になっています。 水蒸気はタイプII極成層圏雲で使用される唯一の支持物質であるため、ほとんどの状況で下部成層圏に水蒸気が存在することは稀であるところ、下部成層圏に水蒸気が存在することが必要である。 メタンが酸化されると、大量の水蒸気が放出される。 また、極域成層圏の雲には、凝結と雲生成を確実にするための低温が必要である。 極成層圏の雲は、低温を必要とするため、通常、夜間や冬季に限定して発生します。

極成層圏の雲が始新世の気候に与える影響を調べるために、極域の極成層圏の雲と大気中の二酸化炭素の増加の影響を比較するモデルが実行された。 また、極成層圏の雲の存在により、モデル上では多数のフィードバックが発生した。 氷の成長は非常に遅くなり、現在の氷が溶けてしまうことになる。 気温の変化は極域にのみ影響し、熱帯地方は影響を受けなかった。大気中の二酸化炭素が増加すれば、熱帯地方の気温も上昇することになる。 極成層圏雲の温室効果の増大による対流圏の温暖化により、成層圏は冷え、極成層圏雲の量が増える可能性がある。

極成層圏雲は、始新世初期に赤道から極への温度勾配が減少し、極の温度が上がったことを説明できるが、極成層圏雲が長期間維持できることにはいくつかの欠点もある。 極成層圏の雲の持続性を判断するために、別のモデルランを使用した。 成層圏下部の水蒸気を維持するためには、メタンが継続的に放出され、維持されることが必要である。

Hyperthermals through the Early Eocene

5200 万年前から 5500 万年前の前期始新世の温暖化の間に、海洋の炭素同位体組成が短期的に変化していたことが判明した。 これらの同位体変化は、海洋から大気中への炭素の放出により、海洋表層の温度が4〜8℃上昇したために起こったものである。 これらの超温暖化により、浮遊性有孔虫や底生有孔虫の摂動が増加し、気温上昇の結果として沈降速度が高くなった。 最近の解析から、このハイパーサーマルの起源は軌道のパラメーター、特に離心率や斜方位にあると考えられている。 始新世の超温暖化、特に暁新世熱最大(PETM)、始新世熱最大 2(ETM2)、始新世熱最大 3(ETM3)を分析した結果、ETM2 と ETM3 の引き金に軌道の制御が関係している可能性があることが分かった。

温室気候から氷室気候へ

新生代は新生代で最も暖かい時期を含むことで知られているだけでなく、氷室気候への衰退と南極氷床の急速な拡大を示している。 温暖な気候から寒冷な気候への移行は約4900万年前に始まった。 炭素と酸素の同位体比から、全球冷却気候に移行したことがわかる。 冷え込みの原因は、大気中の二酸化炭素濃度が>2000ppmと大幅に減少したことによるとされている。 温暖化から寒冷化への移行期に二酸化炭素が減少した原因として、アゾラ現象が提唱されている。 極域の温暖化、始新世の北極海盆地の孤立、そして大量の二酸化炭素が北極海全域でアゾラの花を咲かせたと考えられる。 北極海が孤立していたために海水が淀み、アゾラが海底に沈んで堆積物の一部となり、炭素が効果的に固定されたのである。 アゾラの炭素固定能力は並外れており、アゾラの埋没が進んだことで、世界の大気中の炭素量に大きな影響を与え、氷室気候への移行が始まる出来事となった可能性がある。 このイベントの後も、有機物の生産性や山の形成による風化によって大気中の二酸化炭素が継続的に減少したため、冷却が続いた。 酸素同位体分析では、重い酸素同位体と軽い酸素同位体の割合が大きくマイナスに変化し、地球の気温が上昇したことが示されました。 この温暖化現象は「中期始新世気候的最適年」と呼ばれている。 この温暖化の原因は、炭素同位体比からこの短期間の温暖化の間にメタンが大量に放出されたとは考えられないため、主に二酸化炭素の増加によるものと考えられている。 大気中の二酸化炭素の増加は、オーストラリアと南極大陸の間の海底拡散速度の増加や、この地域の火山量の増加によるものと考えられている。 また、ヒマラヤ造山帯での変成放出に伴う急激な大気中の二酸化炭素の増加も考えられるが、大気中の二酸化炭素が変成放出される正確な時期については、データ上ではよく解かっていない。 しかし、最近の研究では、アジアとインドの間の海洋が除去されたことにより、かなりの量の二酸化炭素が放出される可能性があると言及されている。この温暖化は短期間であり、底生酸素同位体の記録は約4000万年前に冷却に戻ることを示唆している。 冷却期間中、底生酸素同位体比は、この後の冷却の間に氷の生成と氷の増加の可能性を示している。 始新世の終わりと漸新世の始まりは、南極氷床の面積の大規模な拡大で、氷室気候への大きな一歩となったことが特徴的である。 大気中の二酸化炭素の減少による地球気温の低下とともに、氷の生成に関わる軌道上の要因が、底生生物酸素同位体の記録における10万年および40万年の変動として確認される。 また、氷床の拡大には、南極の周極流の形成が大きく寄与している。 南極周極流の形成により、南極周辺の冷たい水が隔離され、南極への熱輸送が減少するとともに、冷たい底層水の湧出をもたらす海洋ジャイルが形成されたと考えられる。 この仮説が始新世-漸新世の遷移の要因であると考える場合の問題は、循環の形成時期が不明であることである。 ドレーク海峡については、堆積物から4100万年前に開通したことが示されているが、テクトニクスからは3200万年前に開通したことが示されている。

この時代の初めには、オーストラリアと南極大陸はつながったままで、暖かい赤道海流と冷たい南極海水が混ざり合い、地球全体に熱が分散されて地球の気温を高く保っていたが、45 Ma頃にオーストラリアが南の大陸から分かれると、暖かい赤道海流は南極から遠ざかるようになった。 しかし、45Ma頃にオーストラリアが南の大陸から分かれると、赤道直下の暖流は南極から遠ざかり、両大陸の間に孤立した冷水路が形成された。 南極大陸が冷え込むと、南極大陸を囲む海が凍り始め、冷たい水と氷河が北へ送られ、冷え込みが強まった。

ヨーロッパ、グリーンランド、北米が離れ、ローラシア大陸北部超大陸が分裂し始めた。

北米西部で始新世に造山が始まり、隆起部の中の高平盆地で巨大湖ができ、グリーン川層ラガーステータスが堆積した。

35Ma頃、北米東海岸に小惑星が衝突し、チェサピーク湾衝突クレーターが形成されました。

ヨーロッパでは、テティス海がついに消滅し、アルプスの隆起によりその最後の名残の地中海が孤立し、北側に島嶼群島のある別の浅海が形成されたのです。

インドがアフリカから遠ざかり、アジアとの衝突を始め、ヒマラヤ山脈が形成された。 このクラスレートは、海水温の上昇に伴って乱された泥の下に埋まっていた。 メタン(CH4)は二酸化炭素(CO2)の10倍から20倍の温室効果ガスである。

植物相

始新世の初め、高い気温と暖かい海が湿った穏やかな環境を作り、森林が極から極へと地球全体に広がっていた。 最も乾燥した砂漠を除けば、地球は全体が森林に覆われていたに違いない。

極地の森林はかなり広範囲に及んでいた。 北極圏のエルズミア島では、始新世のスワンプサイプレスやドーンレッドウッドなどの木の化石や保存遺物が発見されている。 当時でもエレスミア島は現在より数度緯度が南下した程度であった。 また、グリーンランドやアラスカでも亜熱帯、さらには熱帯の樹木や植物の化石が見つかっている。 熱帯雨林は北アメリカやヨーロッパ北部まで成長した。

パームツリーは、気候が冷えるにつれて少なくなったが、始新世初期にはアラスカや北ヨーロッパまで成長していた。

中期に冷却が始まり、始新世の終わりには大陸の内部が乾燥し始め、森林がかなり間引かれた地域もあった。 新しく進化した草はまだ川岸や湖岸に限られ、平原やサバンナには進出していなかった。

冷却は季節の変化ももたらした。 大きな温度変化に対応できる落葉樹が常緑樹の熱帯種を追い越すようになった。 この時代の終わりには、北米、ユーラシア、北極などの大陸北部の大部分を落葉樹林が占め、熱帯雨林は南米赤道、アフリカ、インド、オーストラリアにのみ残ることになった。

始新世の南極大陸は、温暖な温帯から亜熱帯の熱帯雨林に囲まれていたが、時代が進むにつれ寒冷化し、暑さを好む熱帯植物は一掃され、漸新世の初めには落葉樹林と広大なツンドラの大陸となる。

Fauna

現代哺乳類のほとんどの目について、最も古い化石は始新世の短い期間に出現しています。 始新世の初めに、いくつかの新しい哺乳類のグループが北アメリカに到着した。 これらの現生哺乳類は、artiodactyls、perissodactylsと霊長類のように、長く、薄い脚、足と把握することができる手、および咀嚼に適応した分化した歯などの特徴を持っていた。 矮小な形態が支配的であった。 歯の大きさを比較すると、始新世の哺乳類はそれ以前の原始的な更新世の哺乳類の60%の大きさしかなかったのである。 また、その後に続く哺乳類よりも小さかった。 暑い始新世の気温が、暑さに強い小さな動物に有利に働いたと考えられる。

現代の有蹄類(ひづめを持つ動物)の両グループは、メソニックスなどの肉食有蹄類とともに、ヨーロッパと北アメリカ間の大きな放射によって普及した。 また、コウモリ、ゾウ、霊長類、げっ歯類、有袋類など、多くの哺乳類が誕生しました。 哺乳類の古い原始的な形態は、種類と重要性において減少しました。 新生代陸上動物化石は、北アメリカ西部、ヨーロッパ、パタゴニア、エジプト、東南アジアで発見されている。 海洋動物群は南アジアとアメリカ南東部でよく知られている。

この時代の爬虫類化石は、ニシキヘビやカメの化石など、豊富にある。 南米ではスクールバスほどの長さのヘビ、ティタノボアの遺骸が他の大型爬虫類メガファウナとともに発見された。 始新世には、植物や海洋動物がかなり近代的になった。

海

新生代の海は温暖で魚やその他の海洋生物が豊富に生息していた。 最初のカルカリニド鮫が進化し、バシロサウルスなどの初期の海洋哺乳類も進化した。クジラの初期種は、始新世の早い時期に存在した陸上動物、メソニクスと呼ばれる蹄のある捕食者の子孫と考えられており、その仲間であったメソニクスは、メソニキッドである。 象の親戚である最初のシレニア人もこの時期に進化した。

始新世-漸新世絶滅

始新世の終わりには、グランドクーペとも呼ばれる始新世-漸新世絶滅現象が発生した。